東アジアの海図 オンライン展覧会

地理学調査法の授業内で、明治前半に日本海軍日本水路部によって刊行された東アジアの海図の一部を読み込み、現在の地図と比較し分析する調査を行いました。このページでは調査で分析した地図の一部を学生による解説とともに掲載しています。

この調査は2020年度に行われたもので、当時、島根大学附属図書館で発表する計画を進めていましたが、コロナウイルスの感染拡大によって難しい状況となり断念せざるをえませんでした。しかし、調査結果を多くの方々に見ていただきたいとの想いから、HP上で「東アジアの海図オンライン展覧会」として公開することになりました。学生による解説ですので稚拙な部分もありますが、楽しんでもらえたら幸いです。

海図を拡大してご覧になりたい場合は各海図をクリックして下さい。

| 番号 | 海図名 |

|---|---|

| 1 | 東京海湾至金華山 |

| 2 | 紀州大島至鹿児島海湾 |

| 3 | バルラコータ港(イムペリアル港) |

| 4 | 朝鮮全岸 |

| 5 | 志那北岸遼東大連湾 |

| 6 | 威海衛湾 |

| 7 | 支那揚子江上海至南京 |

| 8 | 朝鮮南東岸及對馬 |

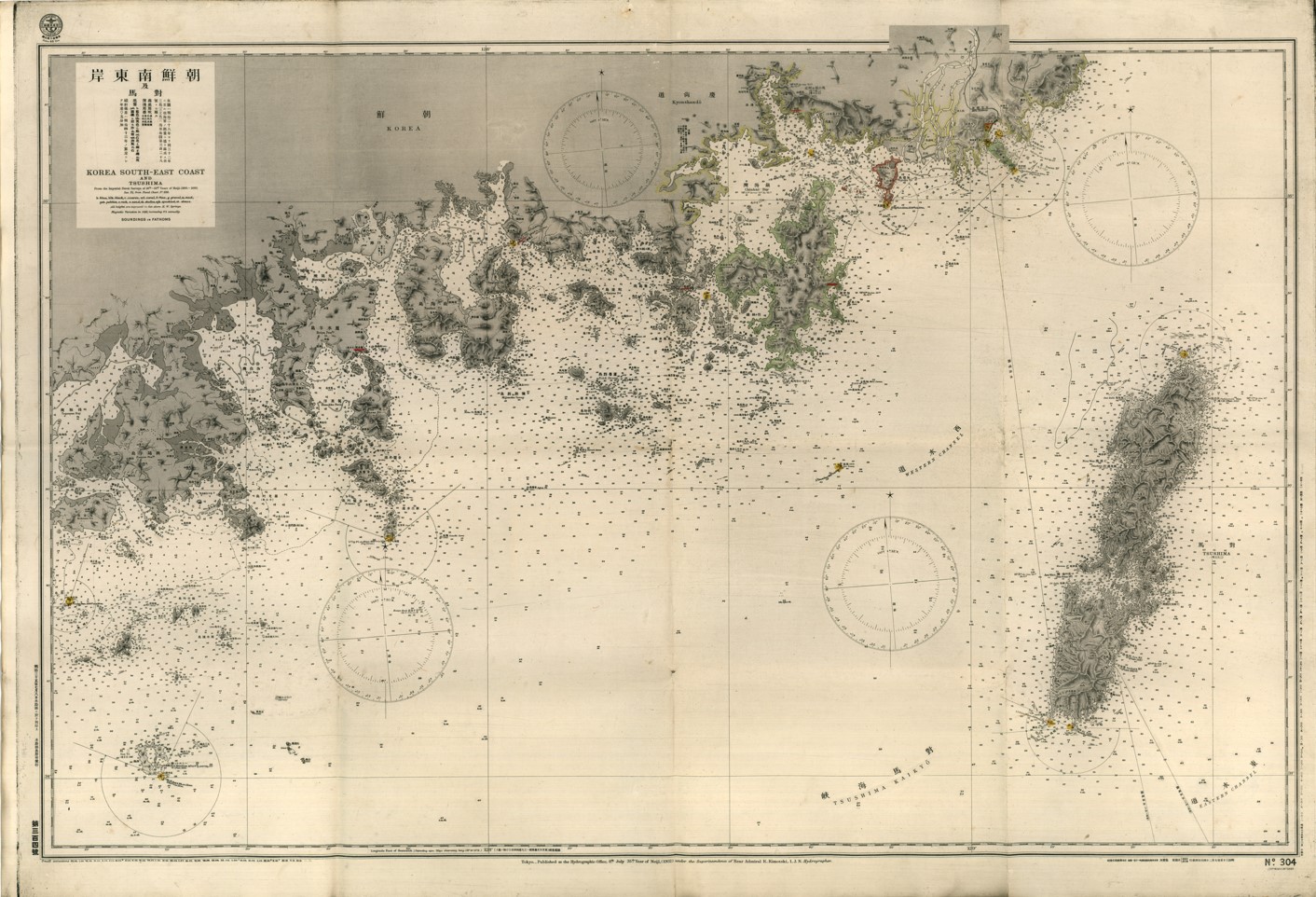

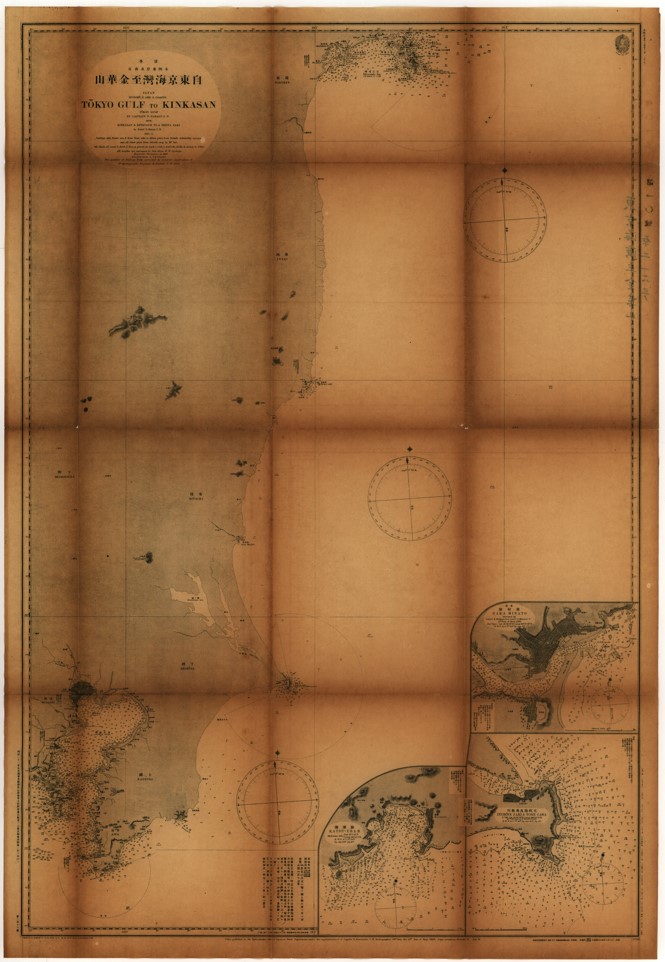

①東京海湾至金華山

『東京湾から金華山まで』

刊行:明治21(1888)年5月

発行:明治27(1894)年8月4日

刊行者:日本水路部

大改正:明治27(1894)年7月

小改正:明治29(1896)年5月

この地図には那珂港・勝浦港・犬吠埼及び利根川の三つの分図も描かれている。範囲としては、北が陸前の石之巻湾(現在の宮城県)、南が安房(現在の千葉県南部)、西が武蔵(現在の東京都)と下野(現在の栃木県)である。

主要な港がある沿岸にだけ詳細な水深(東京海港と浦賀水道、勝浦湾、銚子、塩屋埼、石巻湾)が記され、沖合やその他の沿岸には水深が記されていないことから、この地図では港を重要視していたことが読み取れる。

現在との変化として、地図に品川湾と書かれている辺りが現在では埋め立てによって縮小していること、霞ヶ浦・北浦が現在では縮小しており、北浦から利根川につづくところにあった小さな島が現在では見られないことが挙げられる。

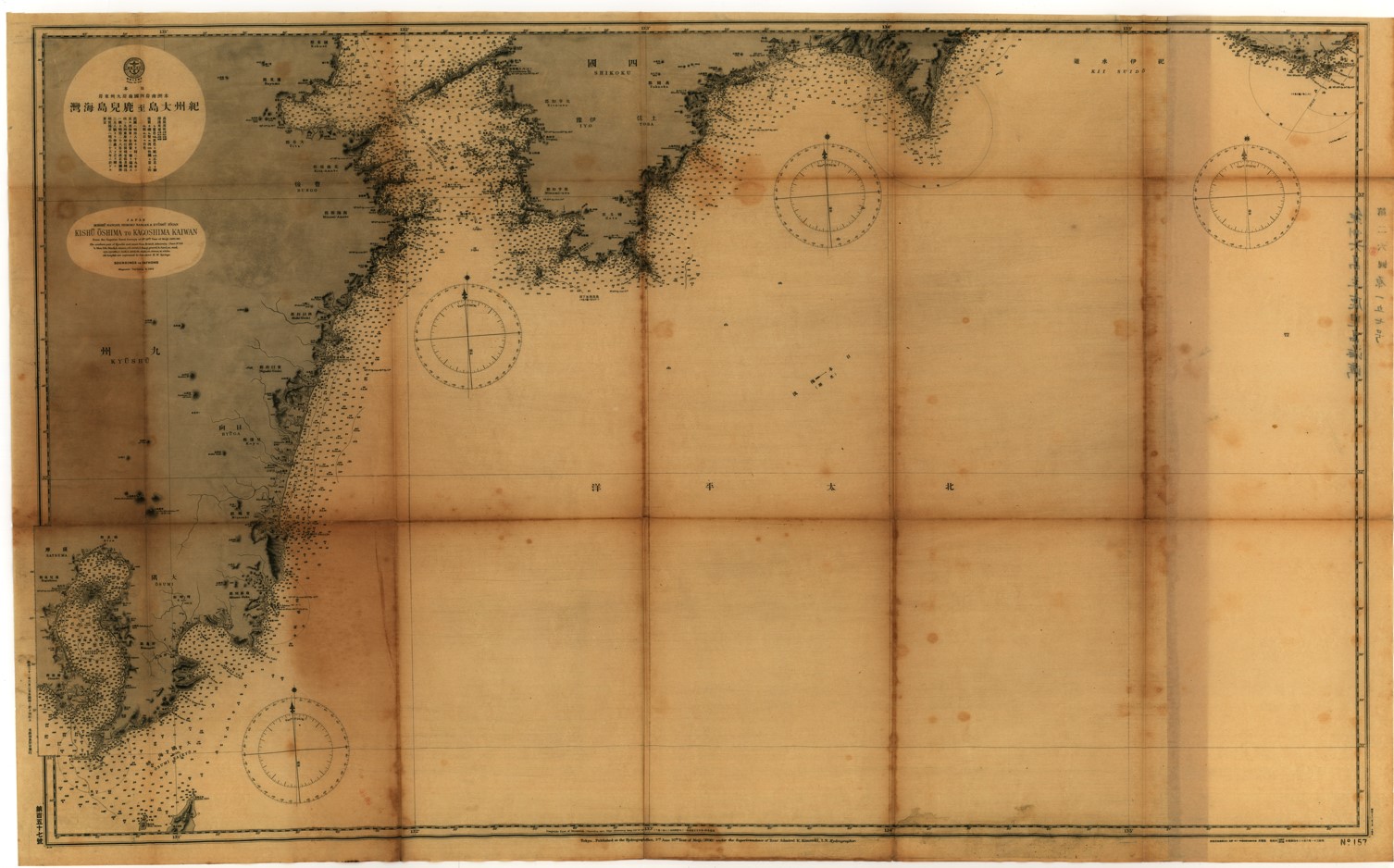

②紀州大島至鹿児島海湾

『紀州大島から鹿児島海湾まで』

刊行:明治31(1898)年6月3日

発行:明治31(1898)年6月31日

刊行者:日本水路部

小改正:明治32(1899)年3月

この地図の範囲は、北が大分県の国東半島・伊予(現在の愛媛県)と土佐(現在の高知県)の一部、南が種子島・馬毛島(まげしま)、西が薩摩半島、東が紀伊の牟婁郡(むろぐん)(現在の和歌山県南部)である。

沿岸部の地名や港・湾の名前、水深が詳細に記されていることから寄港する際に必要な事柄がこの地図では重要視されていたことが分かる。また沖合には水深が書かれていない。現在と大きく変化している部分はほとんどなく、この地図では桜島はまだ大隅半島と繋がっていない。

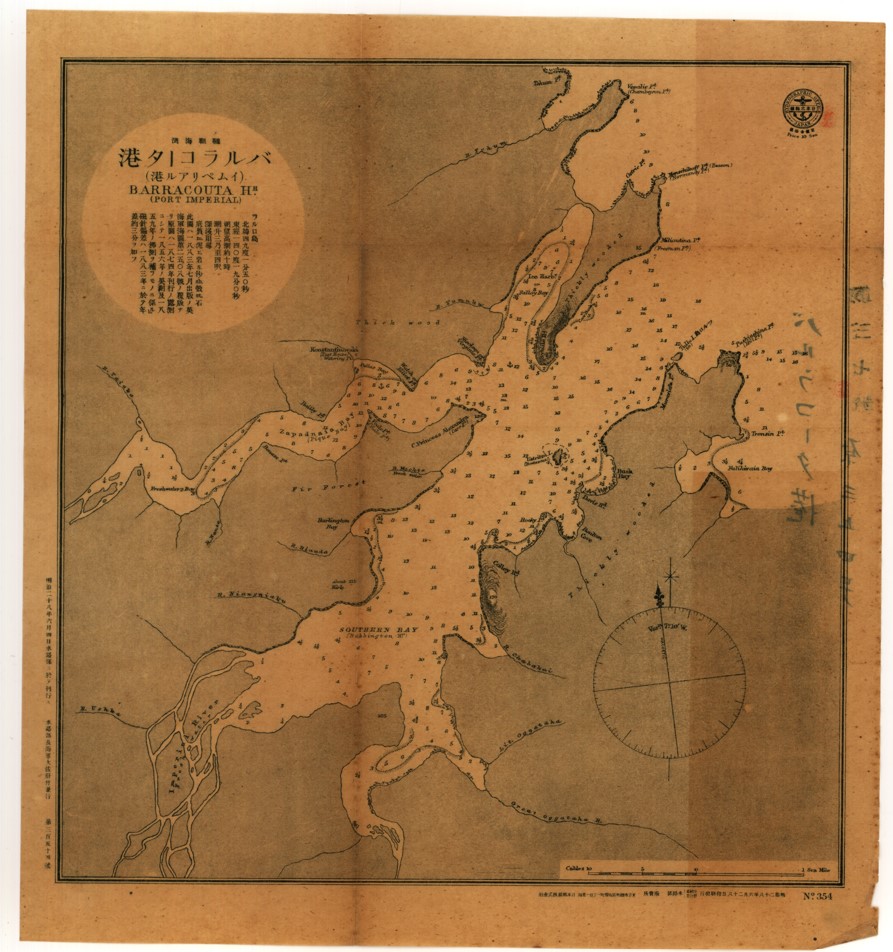

③バルラコータ港(イムペリアル港)

『バルラコータ港(イムぺリアル港)』

刊行:明治28(1895)年6月4日

発行:明治28(1895)年6月28日

刊行者:日本水路部

この地図は1883年7月に出版されたイギリス海軍海図第2508号の復版である。原図は1874年刊行のロシアの測量によるもので、1856年のイギリスの測量及び1859年のフランスの測量によるものを補っている。

バルラコータ港はロシアの極東部に位置するハバロフスク地方のソヴィエツカヤガヴァニという港湾都市にある。ソヴィエツカヤガヴァニはウラジオストクの北東、樺太の西に位置し、間宮海峡に面する。沿岸部の水深や川の名称が詳細に記されている。現在では一部が埋め立てられていたり、橋が架けられたりしているが、大きな違いは見られない。

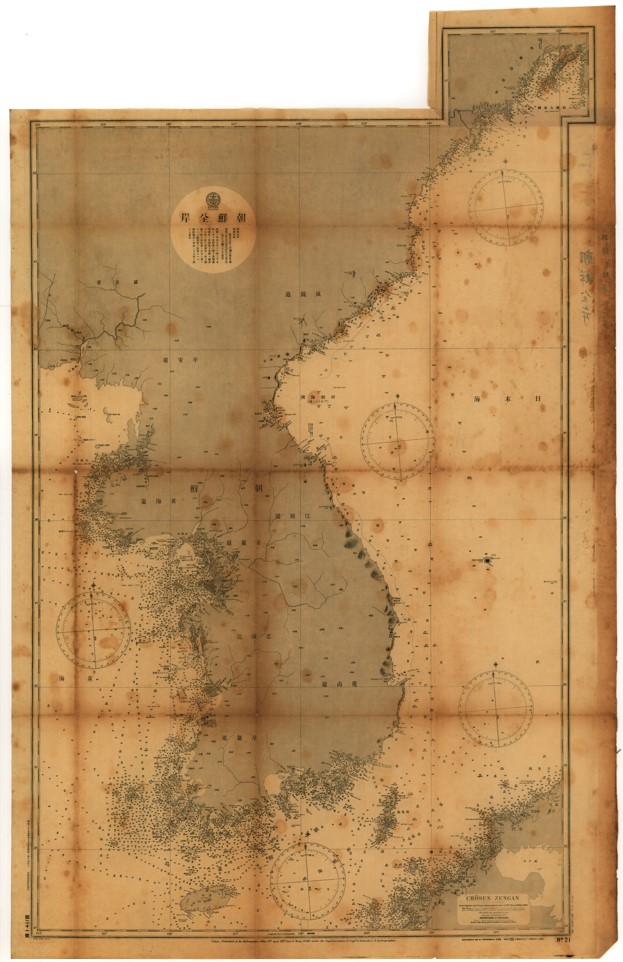

④朝鮮全岸

『朝鮮全岸』

刊行:明治29(1896)年4月15日

発行:明治29(1896)年4月25日

刊行者:日本水路部

小改正:明治30(1897)年7月

この地図は明治7(1874)年から明治25(1892)年までの日本の測量に加え、ロシアやイギリスの各測量を考慮し編成されたものである。ただし、朝鮮東岸は確測を行っていないため各位置に多少の差があり、航行する者はよく注意するべきとの記載がみられる。

ロシア連邦極東連邦管区プリモルスキー(沿海)地方の都市であるフォーキノの管轄下の村、ドゥナイ付近のシーソエーヴ岬とアスコルド島の間に位置するアスコルド海峡を東端として、朝鮮半島全域を含め、中国遼寧省丹東市の東港市を西端とする海岸や海岸沿いの都市、水深などを記したものである。また、韓国のチェジュ(済州)島、日本の対馬、島根県益田市から下関海峡を経て長崎県東彼杵郡川棚町までとその周辺の島嶼の日本海および東シナ海に面する海岸や海岸沿いの都市、水深なども記されている。

⑤志那北岸遼東大連湾

『志那北岸の遼東大連湾』

刊行:明治29(1896)年6月30日

発行:明治29(1896)年7月21日

刊行者:日本水路部

この地図は1861年10月出版、1877年1月大改正のイギリス海軍海図第2827号の復版である。原図は1860年イギリス艦アクテオン号とドーヴ号の測量によるものである。

大連港は現在の中華人民共和国遼寧省の南部にある大連市に位置している。東端にはロビンソン角とあるが、現在は沙魚嘴という名称へと変更されている。一方、西端には小濱島とあるが現在は小平島という名称であり、埋め立てが進められヨーロッパ建築物が並ぶ観光地となっている。小平島に限らず当時に比べ全体的に埋め立てが進んでいるのが特徴の一つとして挙げられる。また南端には帽島とあるが、現在は老偏島と名称が変化している。

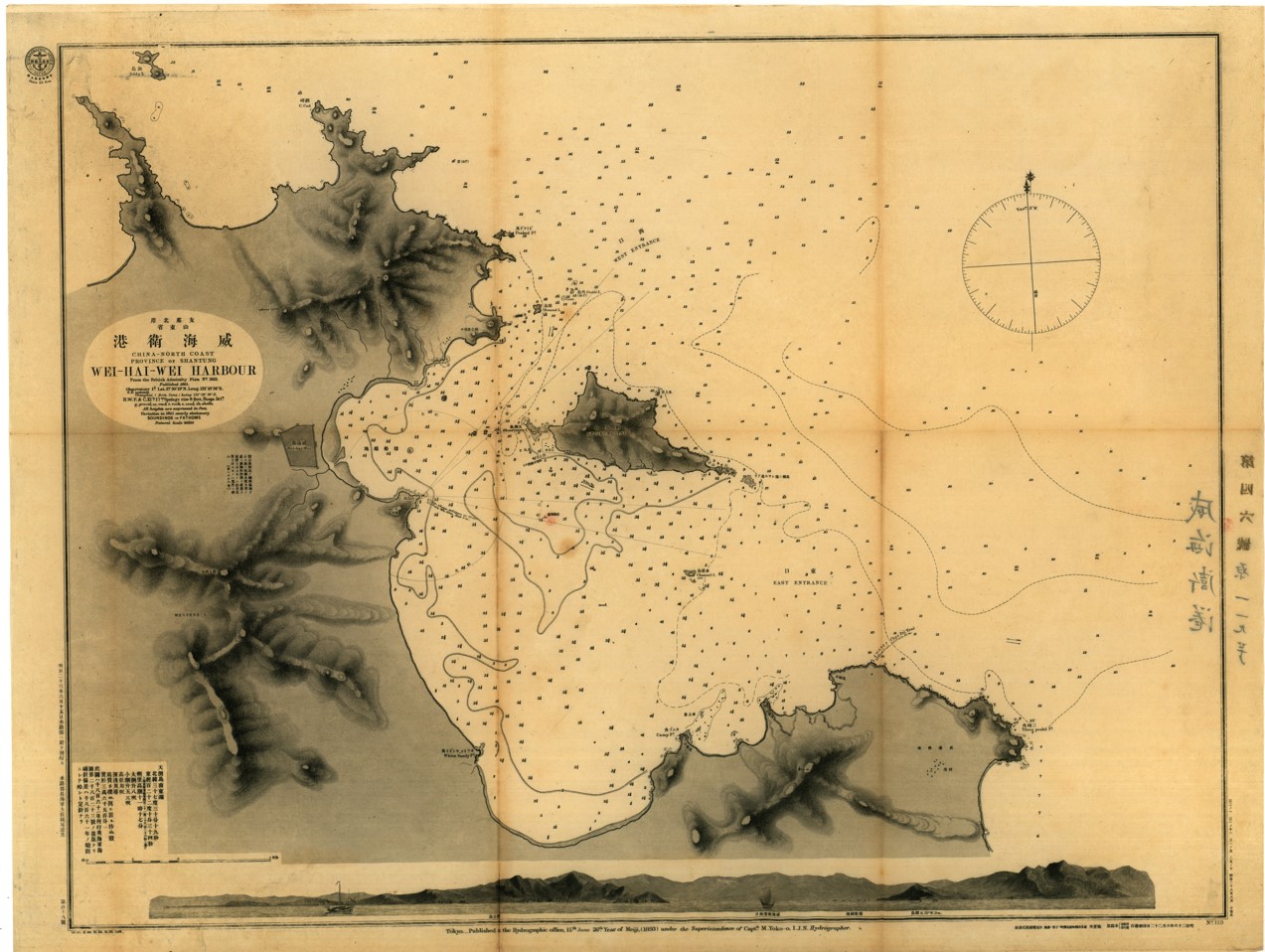

⑥威海衛港

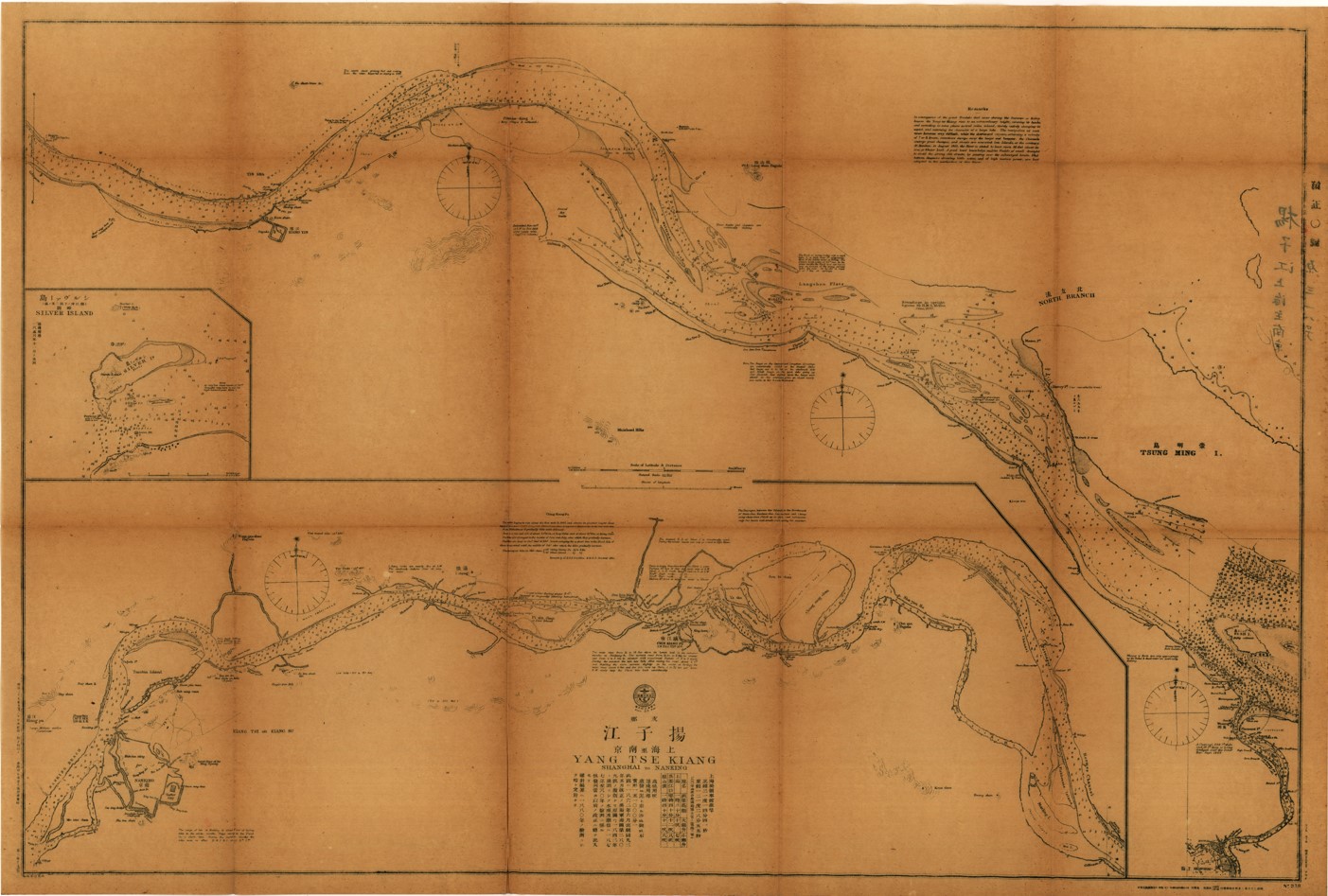

⑦支那揚子江上海至南京

『支那揚子江の上海から南京まで』

刊行:明治27(1894)年12月20日

発行:明治28(1895)年2月4日

刊行者:日本水路部

小改正:1898(明治31)年9月

この地図は1862年6月出版、1892年5月改正のイギリス海軍海図第2809号の復版である。原図は1842年のイギリスによる測量であり、水深および潮時は1877年から1880年の検測によるものである。

長江(揚子江)の河口付近のチョンミン(崇民)島およびウーソンチャン(呉淞)(現在のシャンハイ(上海)市パオシャン(宝山)区)、シャンハイ(上海)を東端とし、ナンキン(南京)を西端とする長江(揚子江)の流路と水深、両岸の状況、およびその付近の都市などを記したものである。

シルヴァー島の分図も描かれており、 チェンチヤン市(鎮江)ジンコウ(京口)区のジャオシャン(焦山)およびその周辺の流路と水深、島嶼、岩礁、対岸の港の様子などを記している。水深の情報は1858年11月にイギリス海軍によって測定されたものである。

⑧朝鮮南東岸及對馬

『朝鮮南東岸及び對馬』

刊行:明治35(1902)年7月8日

発行:明治35(1902)年7月24日

刊行者:日本水路部

小改正:明治44(1911)年11月

この地図は明治28(1895)年から明治32(1899)年までの日本の測量により編成したものである。ただし、三島(巨文島)は海軍海図第328号より取得したものである。

プサン(釜山)広域市ジージャン(機張)郡ジュクセオン(竹城)里の南端を東端として、チョルラナムド(全羅南道)ポソン(宝城)郡フェチョンミョン(会泉面)付近を西端とする朝鮮半島南部およびその周辺の島嶼、コムン(巨文)島および対馬などとその周辺の都市、海域の水深と灯台の照射域、海底ケーブルの経路などを記している。