大学院棟の改修が行われ、令和3年度より晴れて独立した実験室に移転することとなりました。

これから実験室の新設・改修が行われる方へ、設計の参考になればと思い、この記事を作成する次第です。

大学院棟の改修が行われ、令和3年度より晴れて独立した実験室に移転することとなりました。

これから実験室の新設・改修が行われる方へ、設計の参考になればと思い、この記事を作成する次第です。

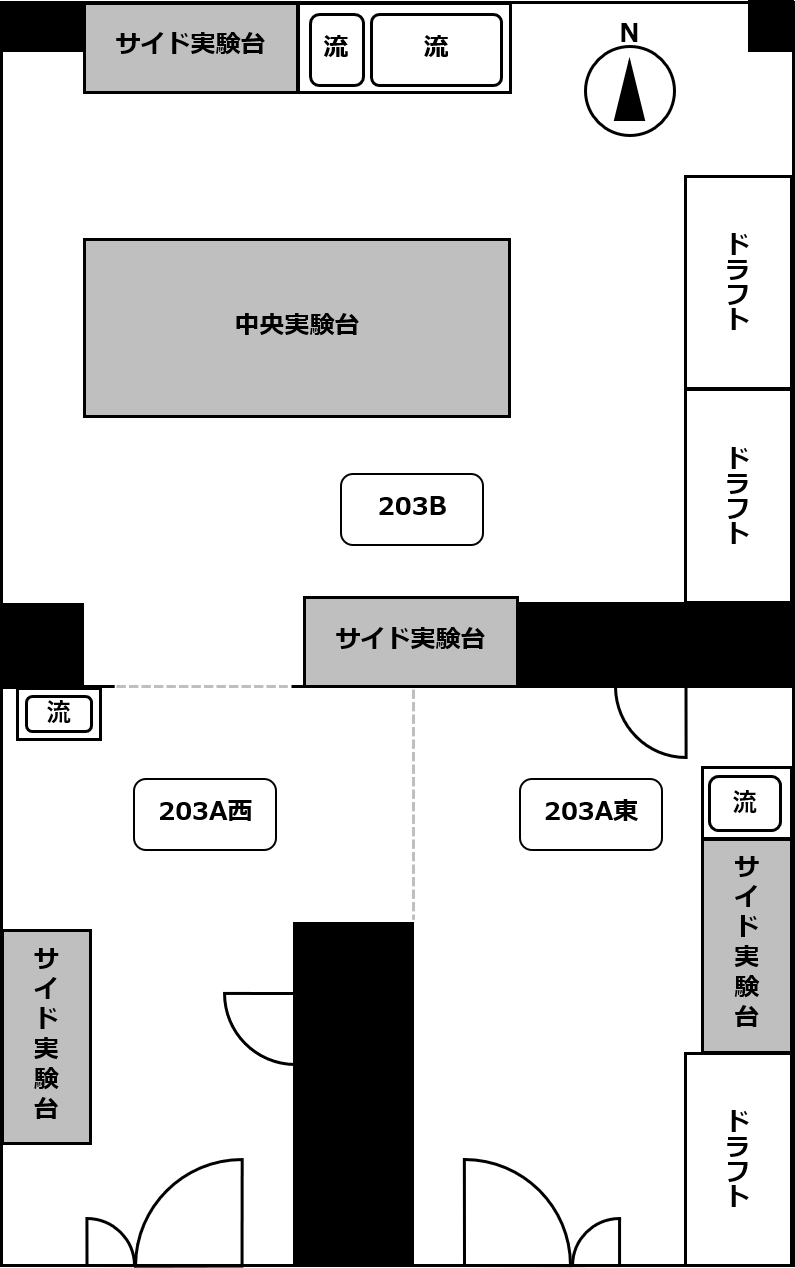

元々203A東と203Bは別室で、203A西は廊下でした。

203A東と203A西を隔てていた壁を打ち抜いて一部屋としています。

203A西と203Bの間にあった扉は、往来のストレスを軽減するために撤去しました。

壁ごとなくしたかったのですが、構造壁となっていたため、できませんでした。

当初計画では、西側の壁沿い天井裏に硬い梁があってドラフトのダクトが通せないとのことで、大幅なレイアウト変更を要しました。

面積は203A東が16平米、203A西が18平米、203Bが36平米です。

設計が古い建物なので、現在推奨されている垂直島型配置や通路幅の確保ができません。

さらに203Aにはともに室内開口のパイプスペースがあり、配置には非常に苦慮しました。

何より手前と奥との出入口が実質1箇所になるため、避難経路に不安があります。

万が一の場合は窓から逃げないといけません。

ちょうどいい位置に階下の庇があったので、大怪我はしないで済みそうです。

- 搬入前

新設の実験室を見るのは貴重な機会です。 以後汚れていくだけなので、その様子を記録しておこうと思います。 できればこのままにしておきたいという気持ちもありましたが、それでは設置された意味がないです。 窓側サイド実験台と中央実験台は、ツライチで位置合わせして、引出・棚(天袋除く)がミラーイメージになっています。 ドラフトは県下初となる低風量型(プッシュ-プル)です。 本来の要求では、水道配管をバッフル面に設け間口を広く確保し、シャッターのコンビネーションサッシ、左右の壁がサイドビュー(ガラス窓)、コンセントが2回路分だったのですが(参考)、入札で競合他社が対応できず、現在の仕様になった経緯があります。

- 施工修正

物を入れた後で作業をするのは困難なので、先に細部の修正・調整をしないと搬入ができません。 つまり、終わるまで荷物が一時置き場にとどまり続けることになります。 使用感を予測しながら進めるので、時間がかかり、気力を消費する作業でした。

- 搬入

業者を入れてくれないという悲報が入りました。 なぜならば、我々は元いた実験室(1号館2階)→一時移転先(2号館1階)→新設実験室(大学院棟2階)というイレギュラールートで、スケジュールの関係で1段階目に業者利用しなかったからだそうです。 往路と復路をセット契約という形なので、我々は対象外となりました。 しかしながら、これまで複数箇所で研究室移転を経験し、業者の運搬方法を観察してきた経験が活躍しました。 2号館1階実験室から1号館2階居室まで運び入れれば、あとは屋根伝いに平行移動なので、何ということはありません。

- 完了

開梱して収納、機器類のセットアップを経て、実験を開始できる状態になりました。 一応、所有器具のほとんどを収納することができました。 同時に使うことを連想できるうように、それぞれの器具を近くに配置しています。 あとは実際に使ってみて、修正したり、足りない物を足していくことになります。 できるだけこの状態を長く保てるように、清掃と整理を入念にしていきたいものです。

- 追加改修

実験台スターチーフの安定感が不足しているなので、支柱を追加発注して増やします(5月上旬)。 安定脚は、天板に穴をあけると修正できなくなるので固定してません。 予定納期より半月延びて、部品が足りなくて送ってもらうということをしたので、ずいぶん遅くなりました(7月上旬)。 ほか、2室間を隔てて空調の省エネ、防臭、防音を狙い、ビニールカーテンを設置しました。

- レイアウト変更

全室の用途変更に対応できるよう、試薬類をすべて実験室内に移しました(12月下旬)。 これが元々の仕様でしたが、十分いけますね。