研究概要

領域を横断するマテリアルサイエンス:計算と実験・ミクロとマクロの融合

材料の性質や性能は、目に見えない原子レベルの微細な構造(ミクロ)から、私たちが実際に手に取る大きさの構造(マクロ)まで、さまざまな大きさの段階を経て決まります。これまでは、原子レベルの分析は主に計算や理論で行い、マクロな性質は実際の試作品を使った実験で調べることが多く、それぞれ別々に研究されてきました。しかし、より高性能な材料を効率よく開発するには、こうした大きさの違いや研究手法の違いを超えて、計算と実験を組み合わせて全体を一つの流れとしてとらえることが重要です。私たちの研究室では、第一原理計算や機械学習を使って原子レベルの構造や性質を調べ、それを基に状態図計算などで、より大きなスケールで材料の安定性や変化を予測します。さらに、実際に試料を作り、高精度の実験で計算結果を確かめながら、計算と実験の結果を互いに活かして材料の設計を進めていきます。このように、原子からマクロな特性まで、幅広いスケールと手法を横断しながら研究することで、材料の性能をより正確に理解し、新しい材料の開発を加速していきます。

構造材料、磁石材料、生体材料、電池、半導体、アモルファス、触媒など、多様な材料を対象とした連携研究も展開しており、幅広い材料分野に触れられることや、他の研究グループとの協働を通じて得られる視野の広がりは、私たちの研究分野の大きな魅力の一つです。

以下に、現在私たちの研究室で取り組んでいる代表的な研究内容を紹介します。

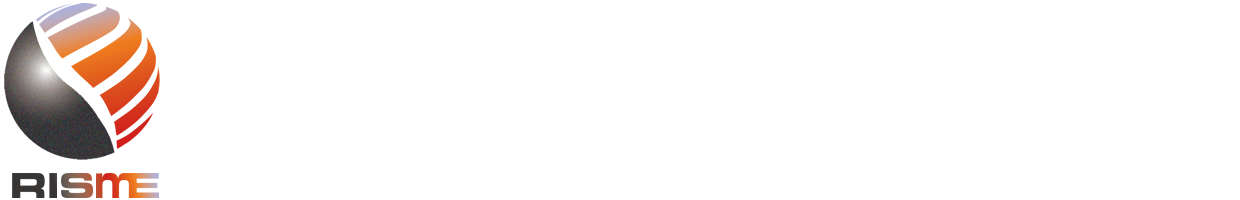

1. 材料を強化するナノクラスターの学理構築と設計

Theory and Design of Nanoclusters for Enhancing Material Strength

図1: Fe中に生成するTiNクラスターの研究例

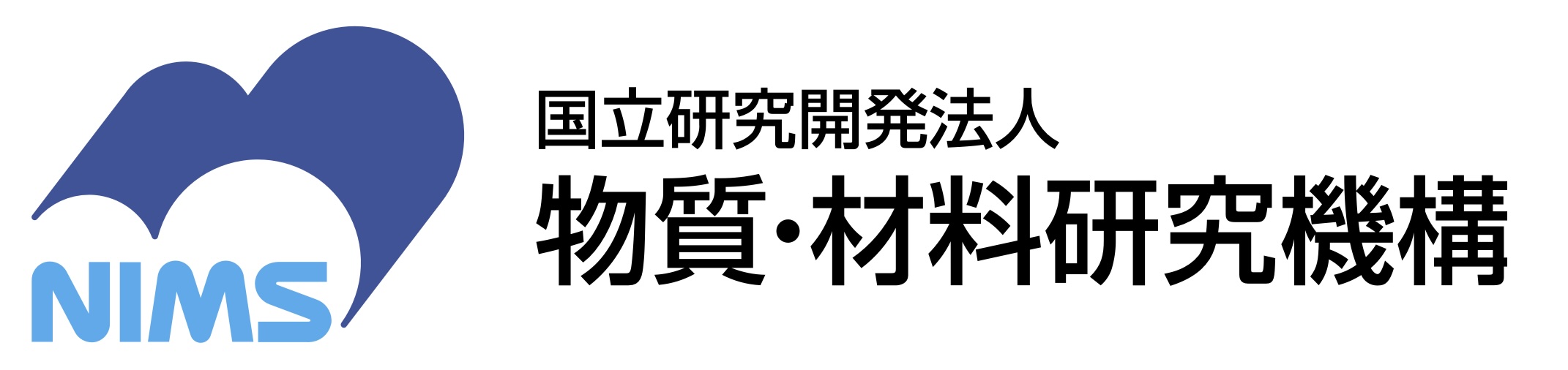

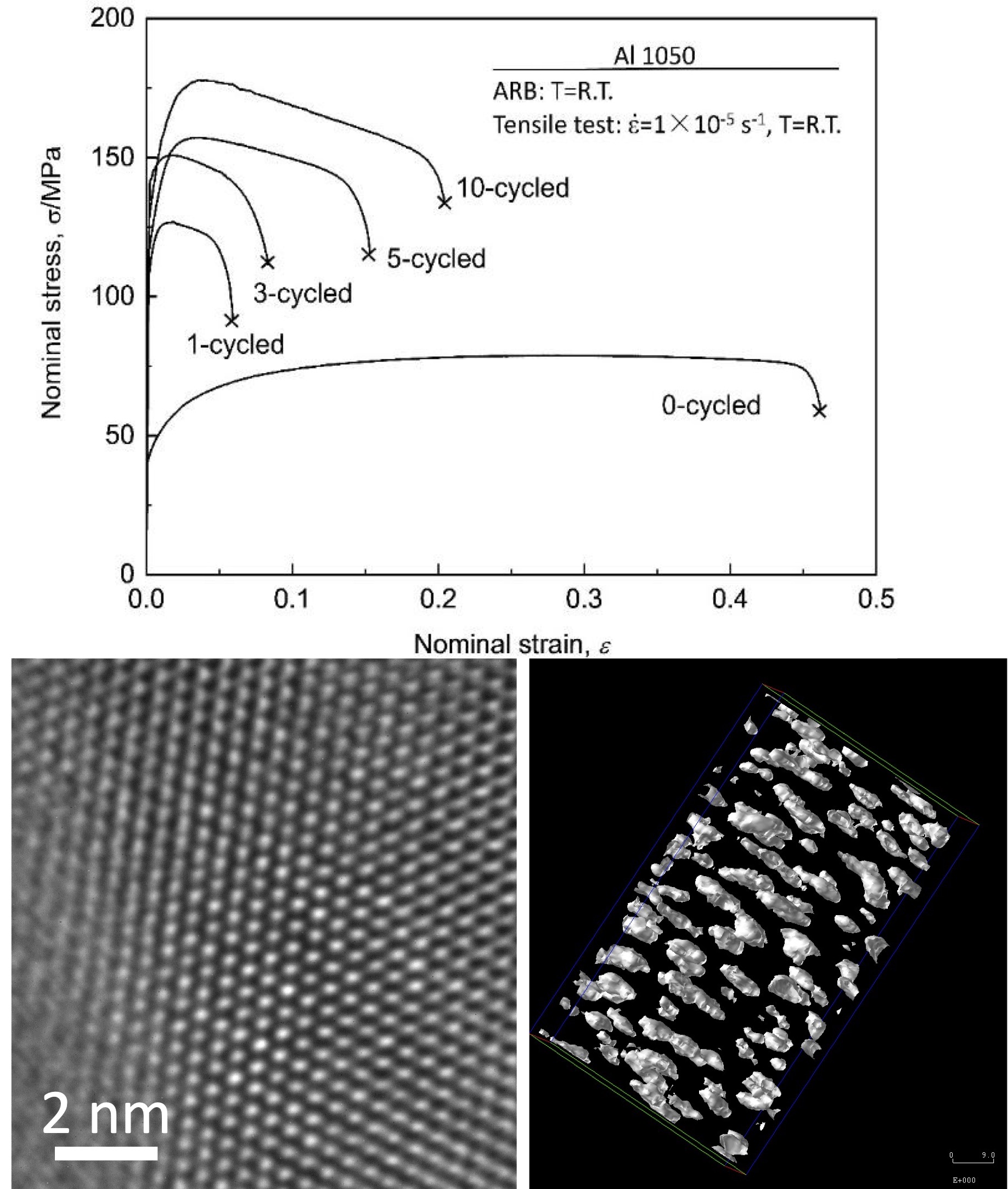

2. 巨大歪み加工による組織の超微細化

Ultrafine Microstructure Formation by Severe Plastic Deformation

図2:

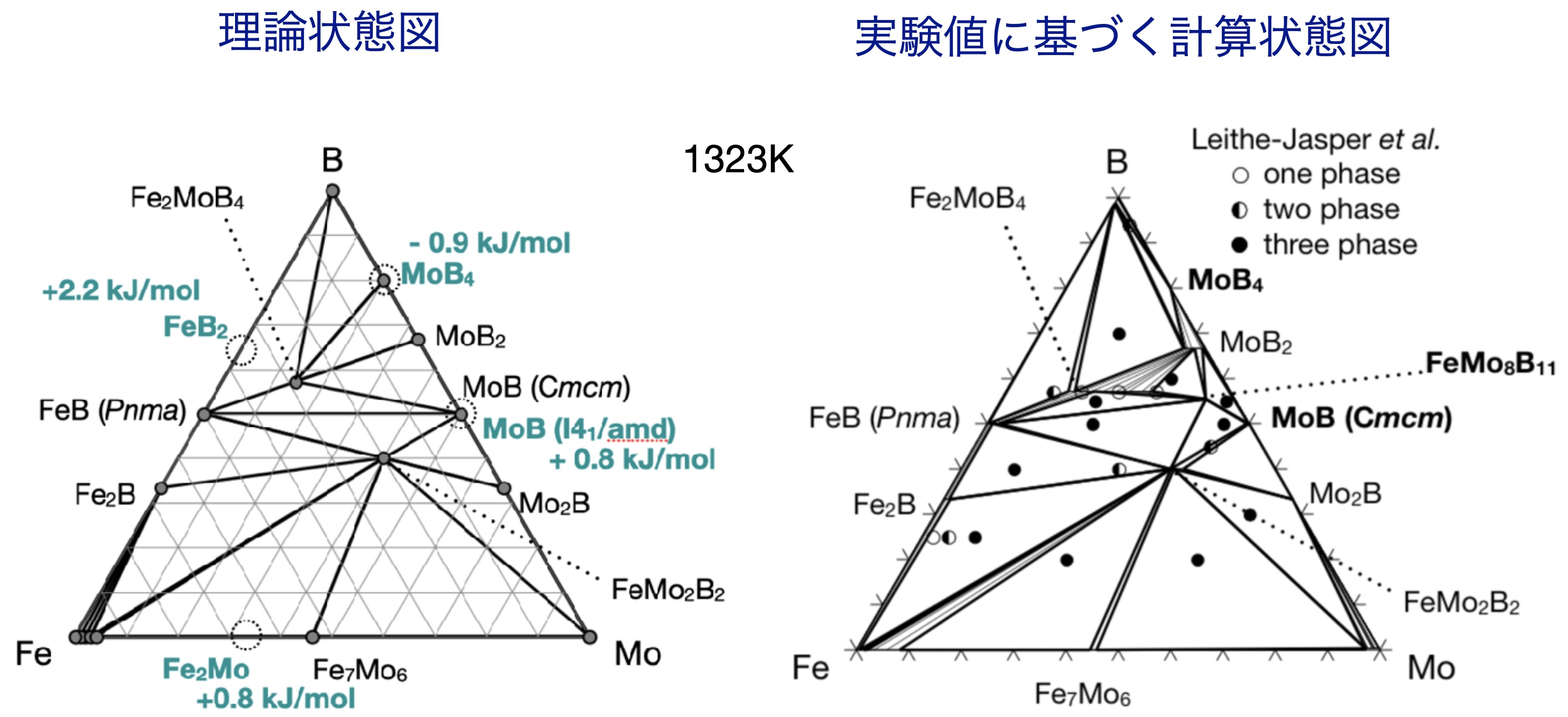

3. 準安定相を含む理論状態図の構築と応用

Development and Utilization of Theoretical Phase Diagrams Incorporating Metastable Phases

図3: Fe-Mo-B 系の理論状態図と実験状態図との比較

4. 微細組織設計による強度・延性の両立

Microstructural Design for Simultaneous Improvement of Toughness and Ductility

図4: 高強度・高延性合金と原子レベルナノ組織の解析

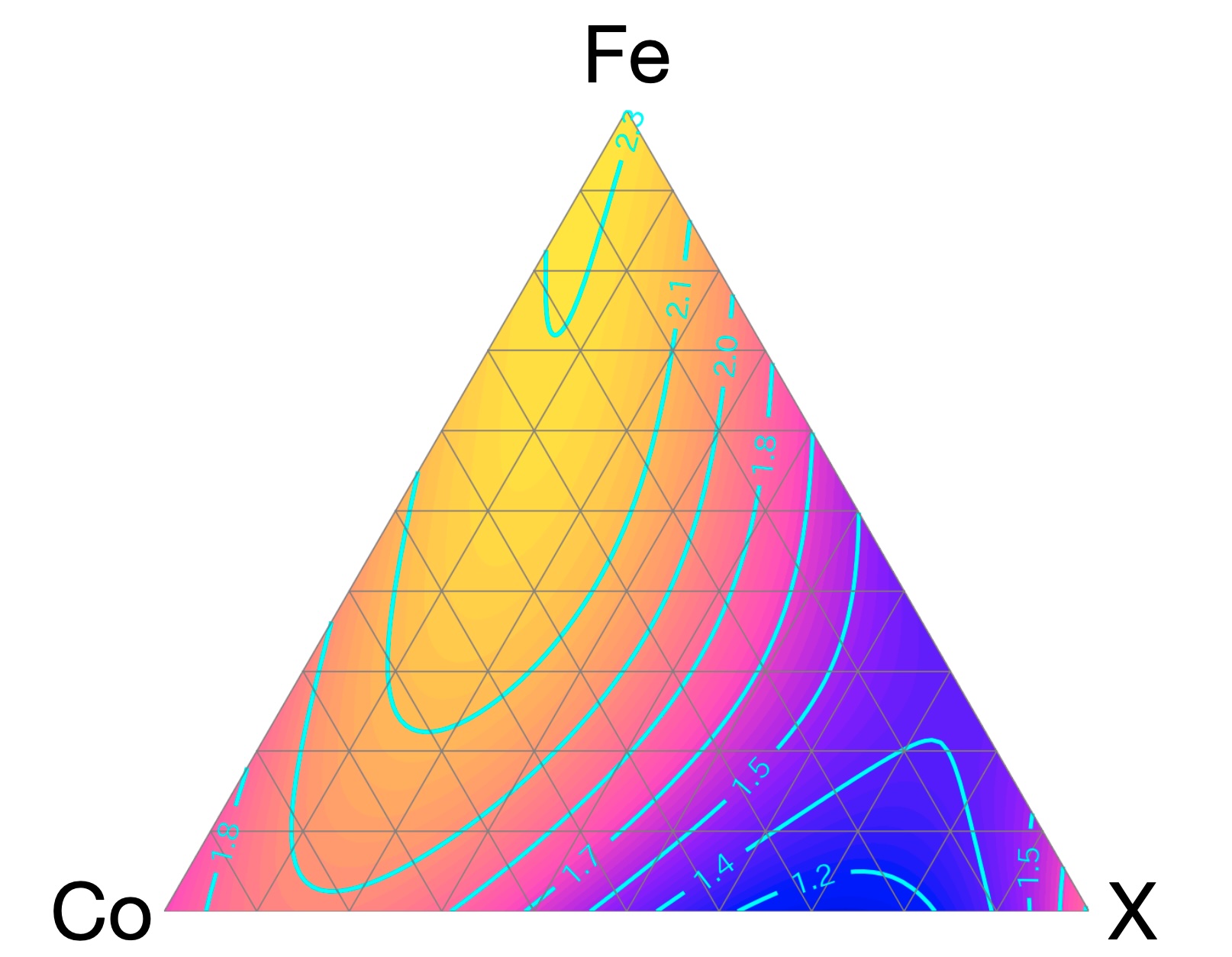

5. 次世代高性能磁石材料の設計

Establishment of materials design base using metastable states

図5: Fe–Co–X 合金の磁気特性の等高線図

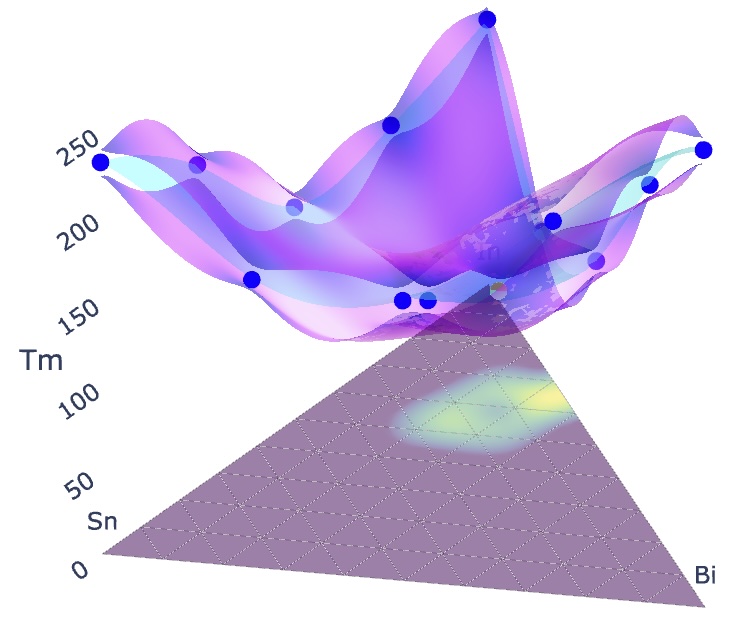

6. 機械学習を活用した材料設計と計算の高速化・大規模化

Materials Design Using Machine Learning and Acceleration & Scaling of Computations

第一原理計算は材料の性質を高精度に予測できますが、計算量が膨大で大規模な系や長時間の現象を扱うのは難しいです。そこで、計算データを機械学習に学習させて、新たな材料の物性を効率的に予測する方法が注目されています。 本研究室では、ガウス過程回帰やベイズ最適化などの機械学習手法を使い、限られた計算や実験データから最大限の情報を引き出して材料設計の効率化を図っています。さらに、Neural Network Potential(NNP)などの機械学習ポテンシャルを開発し、第一原理計算に近い精度を保ちながら、10万原子規模の大規模なシミュレーションや長時間の動的挙動解析を可能にしています。これにより、従来の計算手法では難しかったスケールでの材料挙動の解明や設計を推進しています。

図6: ガウス過程回帰による Bi-Sn-In の融点予測 (学生実験II)

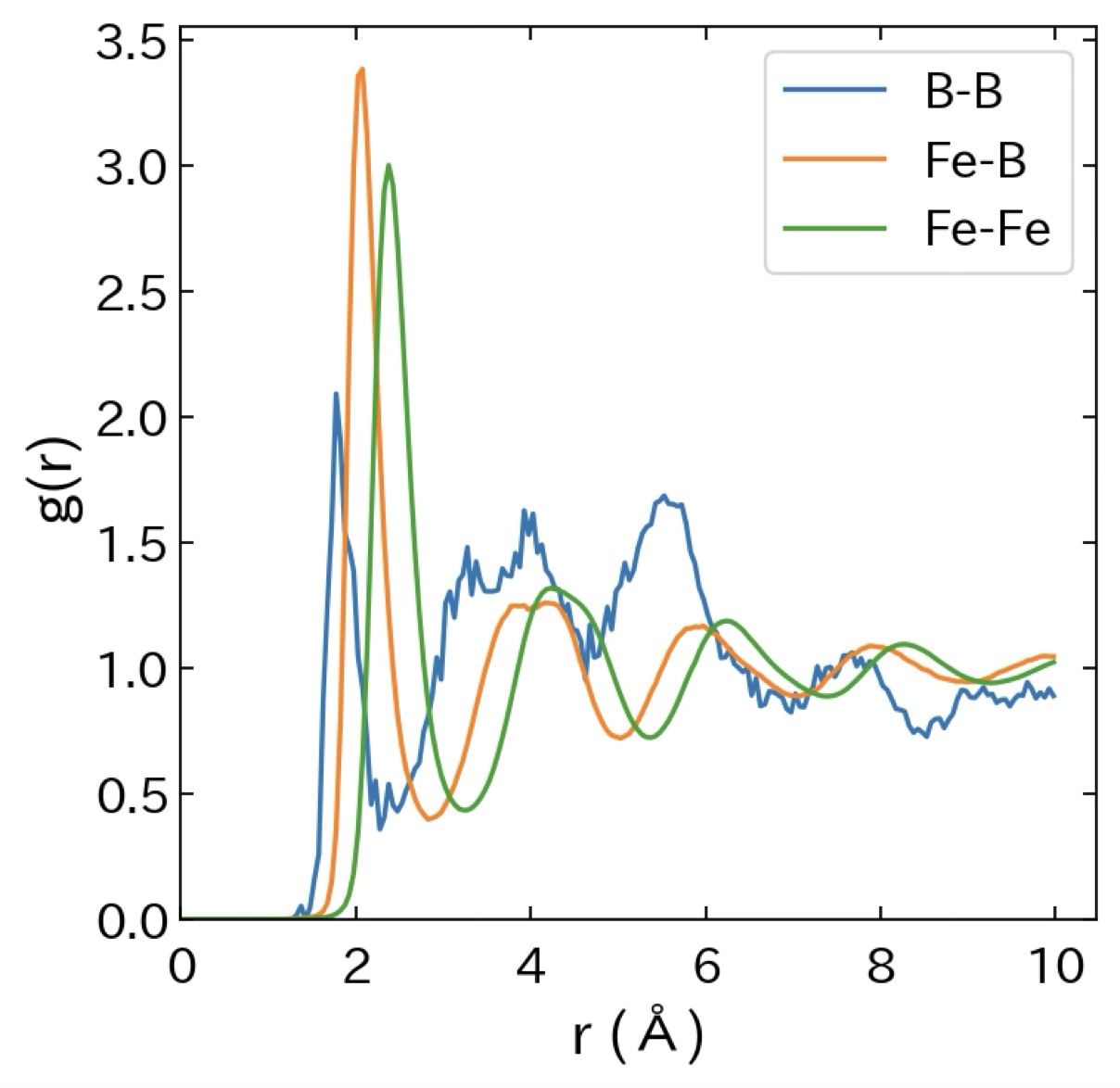

7. 金属液体・アモルファスの熱力学物性に関する研究

Establishment of materials design base using metastable states

図7: NNP-MDを用いた金属液体における二体分布関数

8. 産学官連携プロジェクト

上記の研究テーマに絡めて下記の共同研究・研究課題を遂行中です (2025 年度)。- 産業界との共同研究 8 件 (うち一部は政府系プロジェクトと連携)

- 政府系機関による研究プロジェクト 4 件

- 極限環境対応構造材料拠点 (RISME)

- NEDO グリーンイノベーション基金事業 (FY22-FY26)

- NEDO 経済安全保障重要技術育成プログラム (FY24-FY26)

- NIMS 連携拠点制度

- 科研費 5 件 (榎木・唐)