表5 サトウキビの生産費(平成17年,△はマイナスを意味する,農水省統計から作成)

|

区分 |

10a当たり |

1t当たり |

|||

|

実数(円) |

対前年増減率(%) |

実数(円) |

対前年増減率(%) |

||

|

生 産 費 |

物財費 |

53445 |

5.4 |

8885 |

△5.7 |

|

労働費 |

98617 |

△1.1 |

16393 |

△11.4 |

|

|

費用合計 |

152062 |

1.1 |

25278 |

△9.5 |

|

|

生産費(副産物価格差引) |

151824 |

1.0 |

25239 |

△9.5 |

|

|

支払利子・地代算入生産費 |

157447 |

0.8 |

26173 |

△9.7 |

|

|

資本利子・地代全額算入生産費 |

170561 |

0.7 |

28352 |

△9.9 |

|

|

収益 性等 |

収量 |

6015kg |

11.7 |

|

|

|

粗収益 |

124535 |

15.9 |

|

|

|

表4 テンサイの生産費(平成17年,△はマイナスを意味する,農水省統計から作成)

|

区分 |

10a当たり |

1t当たり |

|||

|

実数(円) |

対前年増減率(%) |

実数(円) |

対前年増減率(%) |

||

|

生 産 費 |

物財費 |

59432 |

2.9 |

9664 |

13.5 |

|

労働費 |

23895 |

△4.1 |

3886 |

5.8 |

|

|

費用合計 |

83327 |

0.8 |

13550 |

11.2 |

|

|

生産費(副産物価格差引) |

83327 |

0.8 |

13550 |

11.2 |

|

|

支払利子・地代算入生産費 |

86532 |

1.1 |

14071 |

11.5 |

|

|

資本利子・地代全額算入生産費 |

95813 |

0.7 |

15580 |

11.1 |

|

|

収益 性等 |

収量 |

6150kg |

△9.3 |

|

|

|

粗収益 |

100509 |

△14.1 |

|

|

|

亜熱帯の乾燥地は太陽エネルギーが豊富ですから,水さえあればワタのように収益性の高い作物が多収できます.しかし,乾燥地農業の失敗は世界にいっぱいあります(最初の穀物農業である肥沃な三日月地帯もそうです).

カラハリ砂漠の近くにはオカヴァンゴという湿地があって.雨季には大量の水が流れ込みます.そのままその水は海に流れないでこの砂漠で蒸発するのですが・・・こういう湿地に入る水も利用すれば肥沃な農業ができるのかもしれません.その結果はとても想像できませんが.

仮想水という考え方を用い,日本は食料の輸入の形で外国(とくにアメリカとオーストラリア)の水を間接的に利用しているという指摘もあります.

乾燥地での灌漑は貴重な水資源を消費するだけの問題ではありません.乾燥地はそもそも降水量よりも蒸発量が多いので,肥料や農薬など蒸発しない物質は土に蓄積していくおそれが強くあります.日本のように雨が多ければ,川や海に流れるのですが・・・(もちろん川や海を汚してはいけませんが,川や海の浄化能力以内ならばよいわけです)

表6 全国における主要農作物上位20,農水省統計から作成

|

|

平成13年 |

||

|

|

品 目 |

産出額(億円) |

シェア |

|

|

合計 |

89,742 |

100 |

|

1 |

米 |

22,338 |

24.9 |

|

2 |

生乳 |

6,764 |

7.5 |

|

3 |

豚 |

5,337 |

5.9 |

|

4 |

肉用牛 |

4,290 |

4.8 |

|

5 |

鶏卵 |

3,819 |

4.3 |

|

6 |

ブロイラー |

2,444 |

2.7 |

|

7 |

トマト |

1,904 |

2.1 |

|

8 |

いちご |

1,800 |

2 |

|

9 |

みかん |

1,515 |

1.7 |

|

10 |

きゅうり |

1,461 |

1.6 |

|

11 |

ねぎ |

1,339 |

1.5 |

|

12 |

りんご |

1,314 |

1.5 |

|

13 |

ばれいしょ |

1,264 |

1.4 |

|

14 |

鉢もの類 |

1,199 |

1.3 |

|

15 |

葉たばこ |

1,148 |

1.3 |

|

16 |

ぶどう |

1,060 |

1.2 |

|

17 |

ほうれんそう |

1,053 |

1.2 |

|

18 |

だいこん |

1,029 |

1.1 |

|

19 |

茶(生葉) |

1,023 |

1.1 |

|

20 |

小麦 |

1,007 |

1.1 |

表2 デンプン用サツマイモの生産費(平成17年,△はマイナスを意味する,農水省統計から作成)

|

区分 |

10a当たり |

100kg当たり |

|||

|

実数(円) |

対前年増減率(%) |

実数(円) |

対前年増減率(%) |

||

|

生 産 費 |

物財費 |

36307 |

5.7 |

1101 |

3.7 |

|

労働費 |

73394 |

△2.7 |

2222 |

△4.9 |

|

|

費用合計 |

109701 |

△0.1 |

3323 |

△2.2 |

|

|

生産費(副産物価格差引) |

109701 |

△0.1 |

3323 |

△2.2 |

|

|

支払利子・地代算入生産費 |

112667 |

△0.4 |

3413 |

△2.5 |

|

|

資本利子・地代全額算入生産費 |

122618 |

0.1 |

3715 |

△2.0 |

|

|

収益 性等 |

収量 |

3301kg |

2.2 |

|

|

|

粗収益 |

104299 |

2.3 |

|

|

|

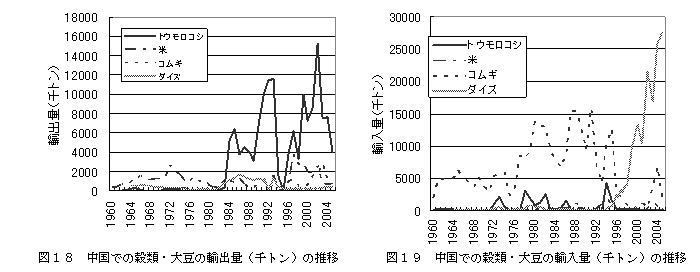

しかも世界でもっとも人口の多い国である中国の食糧生産も気になります.トウモロコシはまだ輸出国ですが,ダイズはもはや世界最大の輸入国になっています.トウモロコシも1995年のように不作になると輸入します.その影響はあまりにも巨大です.

表3 デンプン用ジャガイモの生産費(平成17年,△はマイナスを意味する,農水省統計から作成)

|

区分 |

10a当たり |

1t当たり |

|||

|

実数(円) |

対前年増減率(%) |

実数(円) |

対前年増減率(%) |

||

|

生 産 費 |

物財費 |

45097 |

△0.6 |

1033 |

3.1 |

|

労働費 |

13570 |

△2.2 |

310 |

0.3 |

|

|

費用合計 |

58667 |

△1.0 |

1343 |

2.4 |

|

|

生産費(副産物価格差引) |

58667 |

△1.0 |

1343 |

2.4 |

|

|

支払利子・地代算入生産費 |

61374 |

△0.5 |

1405 |

2.9 |

|

|

資本利子・地代全額算入生産費 |

70773 |

△0.9 |

1621 |

2.5 |

|

|

収益 性等 |

収量 |

4367kg |

△3.0 |

|

|

|

粗収益 |

77584 |

4.2 |

|

|

|

以下の統計は次のホームページから得たデータを元に作成しました.