��P�O��@�n�D���앨�@���̂P�F�R�[�q�[�E�J�J�I�E�z�b�v

�`�D�n�D���앨�̓����Ƃ��낢��

�P�D�n�D���앨

�@�l�Ԃ_�I�ɋ�����������C���邢�͋t�ɐ��_�I������Ԃ𒾐É��������肷����ʂ����앨���n�D���앨�Ƃ��ė��p�����悤�ɂȂ����ƁC���j�I�ɂ͍l�����܂��D

�@�n�D���앨�̎��n���ɂ́C�h���C��������і������̕������܂܂�C�n�D�i�Ƃ��āC�S�g�̋x���̏�Ō������Ƃ̂ł��Ȃ����̂ƂȂ������̂ł��D���������n�D�i�͐����̏�ł͕K���i�ł͂���܂��C����ǂ��납�̂ɂ͗L�Q�Ȃ��Ƃ������̂ł����C�X�g���X�̑������������Ă���Ƃ����������̂��Ȃ��Ƃ���Ă����Ȃ��Ƃ����Ӗ��ŕK���i�ɂȂ��Ă��܂����Ƃ������Ƃł��傤�D�R�[�q�[�C�^�o�R�Ȃǂ��v�������ׂ���n�D���앨���l�Ԃɑ��Ď����Ă���Ӗ��������͂킩�邩������܂���D

�@�n�D���앨�̓����͈ȉ��̒ʂ�ł��D

�P�j�@�h�{�I���l���Ⴂ���Ƃ������ł��D�Β��ɂ̓r�^�~���b������܂����C������ʂɃr�^�~���b�ێ���Ӑ}���Ă��������ނ킯�ł͂���܂���D�^�o�R�ȂǑ̂ɗL�Q�Ȃ��̂�����܂��D

�i�@�A���J���C�h�@�j���܂݂܂��i�}�P�j�@�J�t�F�C���E�j�R�`���E�e�I�u���~���Ȃ�

�@���L�̍���E�����������܂��@�������n�D���앨�Ɩ�p�A���Ƃ̈Ⴂ�ɂȂ�܂��D

�i�@�i���@�j�����ɏd������܂��D�������i���Ƃ����Ă��C��{�I�ɂ͐l�Ԃ̚n�D�Ƃ����C�܂���Ȃ��̂�ɂ��Ă��܂��D�Ⴆ�f���v�����앨�ⓜ���앨�Ȃ�Ώې����̊ܗL�����i���Ƃ��ďd�v�ł����C���^�Ȃ�@�ۂ̒������d�v�ł��D���������i���Ȃ�C�Ȋw�I�ɐ����ł��܂��D�l�Ԃ̚n�D��������x�C�Ȋw�Ő����͂ł��܂����C�l�ɂ���āC�R�[�q�[�Ȃ�u���[�}�E���e���C���J�C�L���}���W�����Ȃǂ̖����łǂꂪ�D�������قȂ�܂��D������������̂͗e�Ղł͂���܂���D�������C���i���Ȑ��Y���͔��ɍ����ȉ��i�Ŏ������܂��D���^�ɂ����ĊC���Ȃ�������D�G�ł��C���N�`������艽�{���̉��i�������甄��Ȃ��Ȃ�ł��傤�D�������C�X�[�p�[��S�ݓX��������킩��悤�ɁC�R�[�q�[�C�^�o�R�C�`���Ȃǂł͂������̂͂��ꂱ�������悤�ȉ��i�����܂��D

�Q�D�A���J���C�h

�A���̓�ӕ����ł�

�@��ӂ͐A���̐����ɂ͕K�{�ł͂Ȃ��̂ŁC�ǂ�ȐA���ł�����Ƃ����킯�ł͂���܂���D

�ȉ��C��ȃA���J���C�h���Љ�������N�W�ł��D

��p�̋����A���J���C�h�ɂ͂ق��ɁC�R�J�C���C�����q�l�C�L�j�[�l�Ȃǂ�����܂��D

�A���J���C�h�Ƃ́H

���f���܂މ���̗L�@�������i�����A���̈ꕔ����������j�ł��D

�j�R�`���E�L�j���i�L�j�[�l�j�E�����q�l�i�����t�B���j�E�J�t�F�C���E�e�I�u���~���E�R�J�C���E�\���j���Ȃǂ�������܂�

�A���́i�@��ӕ����@�j�ł��D�ł�����C�A���ɂƂ��ĕK�{�̂��̂ł͂���܂���D

���������āC�Ⴆ�J�t�F�C�����܂ސA���͏��Ȃ��̂ł����C�����l�Ԃ���������d�邱�ƂɂȂ�܂��D

��ʂɃA���J���C�h�͏��ʂœ����E�l�Ԃɒ�������p�������܂��D�����āC���̍�p�͚n�D�i�̎h���E���Í�p�ݏo���܂��D������p�͕����ɂ���ėl�X�ŁC�����q�l�̂悤�ɖ���ɂȂ���́C�L�j�[�l�̂悤�Ƀ}�����A�̓�����ɂȂ���́C�J�t�F�C����j�R�`���̂悤�ɚn�D�i�ƂȂ���̂Ȃǂ���܂��D

�A���ɂ�����Ӌ`�͗Ⴆ�C�����悯��Ƃ����悤�ȍ�p������ƍl�����܂��D

�R�D�n�D���앨�̂��낢��

�P�j�@�i�@�i���@�j�p�i���ⓒ�ŐZ�o���Ĉ��ނ��́j�@�`���i���j�E�R�[�q�[�E�J�J�I�E�}�e�`��

�Q�j�@�i�@�i���@�j�p�i���ɂ��ċz�����́j�@�^�o�R

�R�j�@�p�i����Ŗ��키���́@�`���[�C���O�K���̂悤�Ȃ��́j

�@�@�r�����E�W���C�R�J�m�L�C�R�[���m�L

�S�D�n�D�i�̕i���̌���

�n�D���앨������H���č����n�D�i�ɂ����ẮC�i�@�i��@�j�E�i�@�͔|�@�j�E�i�@������@�j�E�i�@���H�@�j�E�i�@�����@�j���������āC���̕i�������肳��܂��D�����̂ǂꂩ��������Ă��i�����傫��������܂��D

���Ȃ킿�u���[�}�E���e���̂悤�ȍ����i�ł����Ă��C�Ō�̒����Ŏ��C�̑����Ƃ���ɕۑ�������C���n�܂ł̋�J�͖��ɋA����Ƃ������Ƃł��D�������C��������ǎ��ȕi����͔|����̂Ɍ����Ȃ��Ƃ���̎��n�i�ł͂����ɉ��H�ɋ�J���d�˂Ă��悢�i���ɂ͂Ȃ�܂���D

�n�D���앨�̕i���͐l�Ԃ̊��o�ɑ傫�����E�����̂ŗ��_�̓͂��ɂ�������C���Ȃ킿�o���I�ȗv�f���傫���Ƃ����܂��D

�����悤�ɗt�����n�ΏۂƂ���n�D���앨�ł��C�`���ł́C���܂ݐ����ł���e�A�j���𑝂₷���߂ɒ��f����������^���܂��D�܂��Ⴂ�t�����n�ΏۂƂ���̂ŁC�t���Ⴍ�ۂ��Ƃ���ł��D

�������C����C�^�o�R�ł́C�t�ɒ��f�������܂܂��Ƌi���𗎂Ƃ��܂��D���n�Ώۂ́C���n�����t�Ȃ̂ŁC�~���ȗt�̐��n�i�V���j���K�v�ł��D

�S�D�n�D���앨�����E�̖f�Ղɐ�߂�n��

�@�n�D���앨�Ȃ�тɂ��̐��i�̖f�Պz�͂��Ȃ�傫���ł��D�i2004�NFAO���v����v�Z�j

�@�@�������^�o�R�@131���h���@�t�����@69���h���@�t���@14���h���@�^�o�R���i�i�������^�o�R�ȊO�j�@25���h���i�͔|�ʐ�394��ha�j

�@�@�`���R���[�g���i�@118���h���@�J�J�I���@42���h���@�R�R�A�o�^�[�@22���h���@�R�R�A�p�E�_�[�@17���h���i�͔|�ʐ�699��ha�j

�@�@�R�[�q�[���@71���h���@�R�[�q�[���o���@26���h���@���������R�[�q�[���@20���h���i�͔|�ʐ�1038��ha�j

�@�@���@33���h���i�͔|�ʐ�254��ha�j

�@�@

�@�@����ɑ��ď���193���h���i�͔|�ʐ�2.1��ha�j�C�g�E�����R�V118���h���i�͔|�ʐ�1.5��ha�j�C�哤156���h���ł��i�͔|�ʐ�9000��ha�j�D

�@�_�Ƃɂ�����n�D���앨�̏d�v�����f����f�[�^�ł��D

�a�D�R�[�q�[

�P�D�A���w�I����

�@�R�[�q�[�������̓R�[�q�[�m�L�́C�A�J�l��Coffea���̏�Ύ��ł��D�ȉ��̂R�킪����܂��D

�@�i�@�A���r�J�@�j��C�i�@�A���r�A�R�[�q�[�@�j�@Coffea arabica L.

�@�i�����悢�̂ł����C�T�r�a�Ɏア���_������܂��D

�@�S�{�̂Ŏ��Ǝ��܂��D�G�`�I�s�A�����̌��Y�ł��D

�@�i�@���u�X�^�@�j��C�i�@���u�X�^�R�[�q�[�@�j�@Coffea canephora Pierr. et Froeh. var. robusta

�@�T�r�a�ɋ����C�C��K�����������C�����ł��D�������C�i�������܂��D�C���X�^���g�R�[�q�[�ł̗��p�������ł��D�Q�{�̂Ŏ��ƕs�a����������܂��D�R���S�������̌��Y�ł��D

�@�i�@���x���J�@�j��C�i�@���x���A�R�[�q�[�@�j�@Coffea liberica W. Bull. et Hiern..

�@�Q�{�̂Ŏ��ƕs�a����������܂��D���A�t���J�C�ݕ��̌��Y�ł��D�i���͂悭����܂��C�ϕa���Ȃǂ�t���邽�߂ɁC���f�ނ��邢�͑�ɂ��܂��D

�Q�D�R�[�q�[�̗��j

�A���r�A�R�[�q�[�̓G�`�I�s�A�����̌��Y�ŁC���Ƃ��ƃG�`�I�s�A�l���H�p�C�̂����p�ɂ����ƍl�����Ă��܂��D

�G�`�I�s�A����10���I�O��ɃA���u�̃C�X�������k�ւƓ`�d�����Ƃ����Ă��܂��D

16���I���߂ɂɃg���R���C�G�����ȂǃA���u��т��x�z���ɓ���C�g���R�ɃR�[�q�[���`���܂��D

�����ăg���R���o�R���āC���[���b�p�ɓ`���܂��D���[���b�p�l�̓R�[�q�[��A���n�i�C���h�l�V�A�C�Z�C�������Ȃǁj�ō͔|����悤�ɂȂ�܂����D

�������C19���I�����C�Z�C�������̃R�[�q�[���T�r�a�őS�ł��܂��D�Z�C�������͍g���֓]�����܂��D

�C���h�l�V�A�̃W�������ł��T�r�a���������C�A���r�A�킩�烍�u�X�^��ɓ]�����܂����D

���̌��ʁC�u���W���C�R�����r�A�C���L�V�R�Ȃǒ���ĂɎ�v�ȎY�n���ړ����邱�ƂƂȂ�܂����D

�R�[�q�[�̈��ݕ��̔��W

�@�͂��߂͓����ςāC�R�[�q�[�̉t�����o���܂����D�ŏ��́C���̓����ςĂ��܂������C�₪���������������ς�悤�ɂȂ�܂��D�����āC������������������Ă���ς�悤�ɂȂ�܂��D

�@�@�A�����J�̃p�[�R���[�^�[�͓����Ϗo���Ƃ������ݕ��̗���������Ă��܂��D

�@���݂ɒʂ�����o�E�h�ߕ����̔�����18���I���̃t�����X�ł���܂����D�������C�l���h���b�v���̃R�[��������͖̂ʓ|�������̂ŁC�y�[�p�[�t�B���^�[�̔�����20���I���߂̃h�C�c�ł���܂���

�@���݂ł͂��낢��Ȉ��ݕ�������܂����C�ŋ߂ł̓G�X�v���b�\�R�[�q�[�����s���Ă��܂��D

�R�D�R�[�q�[�̕i��

�R�[�q�[���������̎d���ɂ���āC���������E����܂��D��ʓI�ɂ́C�������[���قǁC�F���Z���Ȃ�C�ꖡ�������Ȃ�C����������Ȃ�܂����C�_���͎キ�Ȃ�܂��D

�@�����@�A�����J�����[�X�g

�@������@�W���[�}�����[�X�g

�@�[����@�t�����`���[�X�g�C�C�^���A�����[�X�g

�R�[�q�[�̖��Ɛ��������߂��Ȑ����͈ȉ��̂悤�Ȃ��̂ł��D

�@�ꖡ�͐��n���ł������肵���ꖡ�����@�i�@�J�t�F�C���@�j�@�Ɓ@�������̋ꖡ�ł���i�@�|���t�F�m�[���@�j�ɂ���Đ����܂��D

�@����̓|���t�F�m�[���̔M���ł��D����̐����͊������₷���ł����C�|���t�F�m�[���̔M���Ȃ̂��������[���������肪�������ƂɂȂ�܂��D

�@�_���͗L�@�_�ɂ���Đ����܂����C�L�@�_�ɂ͊������̂��̂Ɣ�������̂��̂��܂܂�܂��D�����ɂ���Ċ������̗L�@�_�͔�Ԃ̂ŁC�������[���Ǝ_���͗�����Ƃ������ƂɂȂ�܂��D

�@�n�D�i�ł�����C�[���肪�悢�Ƃ���邢�Ƃ��������Ƃ͂Ȃ��C�R�[�q�[�̓�����Ɩ��̍D�݂Ō��߂���悢�Ƃ������ƂɂȂ�܂��D

�@�J�t�F�C���̓R�[�q�[�C���C�R�R�A�C�R�[���ȂǂɊ܂܂�܂��D�J�t�F�C���Ƃ������Ƃ��R�[�q�[�̊w���ɗR�����܂�����C�R�[�q�[�Ƃ����J�t�F�C�����v���N�����l�������ł��傤�D���ăJ�t�F�C���̍�p�ł����C

�P�j�@��p

�@��������̖�p�������Ă��܂��D

�@�����ؒo�ɍ�p�i�C�ǎx�g����p�j�C���S�E���A�E���NJg����p�C�����h����p�C���i�؋ْ���p�C�q�X�^�~���V���̗}���C�݉t����̑��i�Ȃǂ����邻���ł��D

�A�@���_��p

�@�J�t�F�C���ɂ͎ア�ˑ���������܂����C�^�o�R�i�i���ő������j�ƈႢ�C�����킩��z������̂ł��܂���ɂ͂Ȃ�Ȃ������ł��D

�@100�`200mg���x�̐ێ�i�R�[�q�[1,2�t���x�j�ɂ���āC�@�W���͂̑���E�ێ��C���C�̏����C��J���̌���������܂��D

�@����C300mg�ȏ�̐ێ�i�R�[�q�[3�t�ȏ�j����ƁC���Óx�̒ቺ�C�s���E�s�����̏㏸������܂��D�v����Ɉ��݂����͋t���ʂ̂悤�ł��D

�@�J�t�F�C���͐������Ԃ̒Z�k�C�����̎��̒ቺ�������܂��̂ŁC�A�Q�O�Ɉ��ނ͍̂D�܂�������܂���D

�@�P���ȘJ���ł͔�J���������āC���Y�������߂�Ƃ݂��܂��D

�S�D�R�[�q�[�̎�v���Y��

�@�u���W���i�A���r�J�킪��j�C�x�g�i���i�ߔN�}���ɐ��Y�g��C���u�X�^��j�C�R�����r�A�i�A���r�J��j�C�C���h�l�V�A�i���u�X�^�킪��C�X�}�g�����̃}���f�����̓A���r�J��j�C�R�[�g�W�{�A�[���i���u�X�^��j�Ȃǂ�����܂��D�Y�n�ɂ��i���̈Ⴂ�͂悭�m���Ă��܂��D�T���g�X�C�u���[�}�E���e���C���J�Ȃǂ̖����͂悭�m��ꂽ���̂ł��D

�\�Q�@���E�̃R�[�q�[�̐��Y���i2005�N�CFAO���v����j

|

����

|

�͔|�ʐρi��ha�j

|

����

�it/ha�j

|

���Y��

�i��t�j

|

|

1.�u���W��

|

232

|

0.9

|

213

|

|

2. �C���h�l�V�A

|

141

|

0.5

|

76

|

|

3. �x�g�i��

|

48

|

1.6

|

75

|

|

4.�R�����r�A

|

56

|

1.2

|

69

|

|

5.�G�`�I�s�A

|

32

|

1.0

|

33

|

|

6.���L�V�R

|

76

|

0.4

|

31

|

�T�D�͔|

�M�ь��Y�ł��邪�C�i�@�����@�j���������܂��i���ɗc�A���̎��͂����ł��j�D�����Ŕ݉A����݂��ċ�������������Ȃ��悤�ɍ͔|����̂��悢�Ƃ���܂��D

�A���r�J��̐���K���́C�@�@�Œᕽ�ϋC���i�@13�@�j���C�ō����ϋC���i�@27�@�j���C�����ϋC���i�@21�@�j���ȏ�ł��D

��k�܁i�@25�@�j�x�͈̔́E�W���i�@200�@�j����i�@1000�@�jm�̍��n�ɍ͔|���W�����Ă��܂��D

���J�Ɠ����ɊJ�Ԋ��̊��G���K�v�ł��D�J�Ԋ��ɉJ���~��ƁC�J�Ԃ����炾��Ƒ����̂Ŏ��n����ʎ��̐��n���������ł��D

��q����c�����C�ڐA���܂��D�R�N���炢�Ō������n�߁C30�N�Ԓ��x���n�ł��邻���ł��D

��ŏn�����ʎ���I��Ŏ��n����̂��ӂ��̂悤�ł��D�U�����n�@������܂����C���n�ʂ��������C�i���͒ቺ���܂��D

�ʎ��i�R�[�q�[�x���[�j����ʔ����菜���āC�R�[�q�[�������o���C�o�ׂ��܂��D

�Q�D�J�J�I�̗��j

��ăI���m�R��E�A�}�]���여�悪���Y�n�ł��D�}�����ɂ���č͔|�A�������ꂽ�����ł��D�g�E�����R�V�ƈꏏ�ɕ��ɂ��āC���h�q�Ȃǂƈꏏ�ɂ��Ă����ɗn�����Ĉ��悤�ł��D�J�J�I���͋M�d�ŁC�ݕ��Ƃ��Ȃ�C���p�͉���E�M���Ɍ���ꂽ�����ł��D

�X�y�C���ɂ��A�X�e�J���̐���������@���[���b�p�֓`�d���܂��D�i�b�c�Ȃǂɉ����C����������悤�ɂȂ�܂����D

19���I���߁C���b���i�R�R�A�o�^�[�j�̒��o�@�̔�������܂��D����܂ł͂��������J�J�I���ɂ͎��b�������C���݂ɂ��������̂Ńf���v���Ȃǂ��܂��Ă��������ł��D���ꂪ�R�R�A�̎n�܂�ɂȂ�܂��D�����19���I�����C�`���R���[�g�̐����@�̊J������܂���

�R�D�J�J�I�̐��Y�Ɨ��p

�P�j�@���Y�n

�@�R�[�g�W�{�A�[���C�C���h�l�V�A�C�K�[�i�C�i�C�W�F���A�C�u���W���C�J�����[���ł̐��Y�������ł��D

�A�@���p

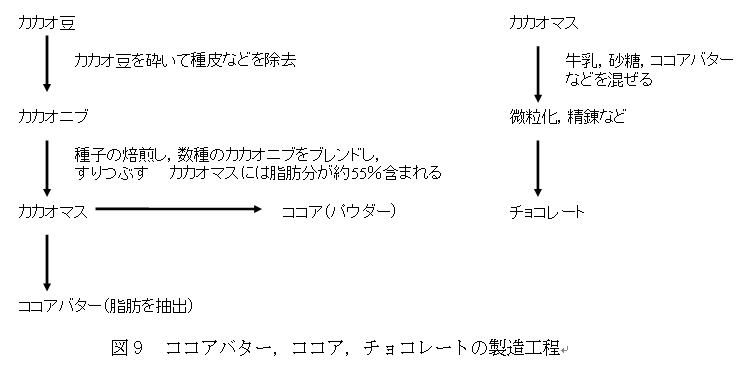

�@�J�J�I�̗��p�Ƃ��ẮC�R�R�A�o�^�[�i�����앨�j�C�R�R�A�i�i���C�n�D���앨�j�C�`���R���[�g���������܂��D

�J�J�I���ɂ̓A���J���C�h�̂P��e�I�u���~�����܂܂�܂��D

�S�D�J�J�I�͔̍|

�P�j�@�͔|�K�n�͐ԓ��𒆐S�Ƃ��鍂�����J�n�тŁC��k�܁i�@20�@�j�x�ȓ��ł��D�N���ϋC���i�@24�@�j�`�i�@28�@�j���C�N�~���ʁi�@1500�@�j�`�i�@2500�@�jmm�C�ψ�ɍ~�邱�Ƃ��K�v�ł��D���x�ω������Ȃ��C���x�������Ƃ��낪�K���Ă��܂��D�����̂ŁC�\�����悭�Ȃ��ł��D

�@�J�J�I�̑啔���͓�k�܁i�@10�@�j�x�ȓ��C�C���i�@300�@�j�`�i�@600�@�jm�̒n��ɏW�����Ă��܂��D

�Q�j�@�͔|

�i�@�����@�j���������܂�����C�݉A�����K�v�ł��D

�@�݉A���͖h���тƂ��Ȃ�C�C���⎼�x�̋}�ς�h���܂��D�}���Ȃ̔݉A���͗����t�����f�̋����Ƃ��Ȃ闘�_������܂��D

�������������̂ŁC�L�@���ɕx�ށC�[���k�y���悢�ł��D

�i�@��q�@�j�ɐB���܂��D�c�����܂����C�ڐA�������̂ŁC�����ɔd�킵�āC�������ƈڐA���܂��D

�d���C2�`3�N�Ŏ����Ȃ�C���N������n�ł��܂��D��������20�`25�N���炢���n�ł��܂��D

�N�Ԃ�ʂ��Ă˂ɉԂ𒅐�����̂ŁC���n�����ʎ��i�����ʁj�����X���n�ł��܂��D

�ʎ��͒���25cm���x�ł��D�ʎ����̎�q�����o���C���y������ƁC�J�J�I�Ɠ��̍��肪���܂�܂��D���̂��ƓV���������ďo�ׂ���܂��D

�c�D�z�b�v�i�n�D���앨�ɂ͂ӂ��͓���Ȃ��ŁC�앨�Ƃ��邱�Ƃ������ł����C���̎��Ƃł͎��Ԃ̊W�ł����Ő������܂��j

�P�D�A���w�I�����Ɨ���

�N���Ȃ̑��N�����{�@Humulus lupulus L.�ł��D�鐫�Ŏ��Y�ي��̑��N�����{�ŁC�n���s�ƍ��ʼnz�~���܂��D

�R�[�J�T�X�n�������Y�n�Ƃ���܂��D

���Ƃ��Ɩ�p�ł������z�b�v���r�[���ɓY�����āC�����E���������悭����悤�ɂȂ�܂����D

����i�ĕ��ϋC��20���ȉ��j�Ŋ��������C�͔|�ɓK���܂��D���������C��ł͕i�����悭�Ȃ�C�a�C���ł��ɂ����ł��D�J�������ƁC�ׂƕa���ł₷���ł��D���{�ł͓��k�n���i���E�H�c�E�R�`���Ȃǁj�C�k�C���ō͔|����܂��D

�Q�D�z�b�v�̗��p

�r�[���ɓ���闘�_�͂���������܂�

�P�j�@��݁E�F����^���܂�

�Q�j�@�A�������悭���܂�

�R�j�@�ߏ�ȃ^���p�N���Ȃǂ𒾓a�����C�����ɂ��܂�

�S�j�@�h�����ʂ�����܂�

�z�b�v�̋�݂ƖF���͎��������i�i�@���v�����@�j�B�ō����i�@���v�����@�j�j�Ɏ�ɗR�����܂��D

�\�S�@�z�b�v�̐���

|

����

|

�g���i���j

|

|

����

|

10.0

|

|

�S����

|

15.0

|

|

����

|

0.5

|

|

�^���j��

|

4.0

|

|

�Ҍ���

|

2.0

|

|

�y�N�`��

|

2.0

|

|

�A�~�m�_

|

0.1

|

|

�^���p�N��

|

15.0

|

|

�����E���b�N�X

|

3.0

|

|

�D��

|

8.0

|

|

�Z�����[�X�E���O�j��

|

40.4

|

�R�D�z�b�v�̐��Y

�@�h�C�c�C�A�����J�C�`�F�R�C���V�A�Ȃǂł̐��Y�������ł��D���{�ł͗���ȋC��ł��铌�k�k���ł̐��Y�������ł��D

�\�T�@���E�̃z�b�v�̐��Y���i2003�N�C�e�`�n���v����j

|

����

|

�͔|�ʐρiha�j

|

����

�it/ha�j

|

���Y��

�it�j

|

|

1.�h�C�c

|

18000

|

1.7

|

30000

|

|

2.�A�����J

|

11600

|

2.1

|

24750

|

|

3.����

|

9000

|

2.0

|

18000

|

|

4.�`�F�R

|

5942

|

0.9

|

5527

|

|

5.�C�M���X

|

1994

|

1.3

|

2600

|

|

6.�|�[�����h

|

1598

|

1.6

|

2500

|

|

13.���{

|

330

|

2.1

|

692

|

�S�D�z�b�v�͔̍|

�P�j�@�ڐA�Ɗ������炦

�z�b�v�͉h�{�ɐB���܂��D�n������K���ɐؒf���āC�ڐA���܂��D20�N���炢�͔|�ł��܂��D

�i�@�����@�j�̂ݍ͔|���܂��D�Ԃ͎���K�v�͂���܂���i���}�ԁj�D����ƖF���ȂǕi�������̂ŁC�Y���͍͔|���܂���D

�@�Z���A���ł��D

�i�@�鐫�@�j�Ȃ̂ŁC�I�d���Ăɂ��܂��D����5.5m���x�ɂȂ�܂��D���Ɏア�̂ŁC�h���сE�h���Ԃ�݂��܂��D

�i�@�������炦�@�j�@������I�o���C�K�x�Ɋ���؏������Ƃ��t�ɍs���܂��D

�ړI�@�P�j�@�ߏ�̌s�E�����������邱�Ƃɂ���ď����̋�������c���C�G����ψ�ɂ��܂�

�@�@�@�@�Q�j�@�����̌`���ێ����܂�

�@�@�@�@�R�j�@���k�I����������C��������߂܂�

�Q�j�@��������

�������C�G�肷��̂ŁC�ړI�Ƃ����𐔖{�����c���܂��D�����I��Ƃ����܂��D

��������ł́i�@���@�j���d�����܂��D�i�@���f�@�j����������Ƃ�ڂ����ĉԂ������Ȃ��Ȃ�܂��D�i�@�z�E�f�@�j�̌��R���N����₷���ł��D

�邪�L�тĂ���ƁC�U�����C���}���������܂��D����ɓE�S���܂��D

�R�j�@�J��

���ԁ@�J�Ԃ͂��߂͖т̂悤�Ȓ����������ڗ����C�����щԂƂ����܂��D�z�b�v�̉ԏ���40���炢�̎��Ԃ̏W�܂����ԏ��ł��D���̉ԏ��͐��n�ɂƂ��Ȃ��C�����C��䚁C�O䚂����B���C�������̂悤�ɂȂ�܂��D��������ʁi�{�ԁj�Ƃ����܂��D

�T�D�z�b�v�̎��n�Ɗ���

���Ԃɔ��B����i�@���v�����@�j�Ƃ́C�O䚂��䚂̊�̑����̉��F�̏����̂��Ƃł��D

�J�Ԍ�C���ʂ��\���ɔ��B�������̂����n���C�ԓE�@�Ɏ}���Ƃ����܂��D

���n�K���͋��ʂ̏d�ʂƊ��������܂�̌��ˍ����Ō��܂�܂��D���������J�Ԍ�i 6�@�j�T�Ԍキ�炢�C�W�����{����X����{���ӂ��ł��D

���n�ʂ̓��v�������i�@���Ȃ��@�j�ł��D

���ʂ̐��n�͈ȉ��̊�Ŕ��f���܂��D

�P�j ���ʂ̐F���W�ΐF���物�ΐF�ɕς��܂��D

�Q�j ���v�����Ɍ�����C�S�����ɕx�݂܂��D

�R�j �F������悤�ɂȂ�܂��D

���n�㑬�₩�Ȋ����i�Η͊����j���K�v�ł��D���̊����͕i���ɑ傫���ւ��܂��D

���n�ɂ���Ēn�㕔�̑唼�͊������܂����C�̂������n�㕔�̌������Y�����n�����ɒ~�����C���N�̖G��̃G�l���M�[���ƂȂ�܂��D

�Q�l����

�H�|�앨�w�@�I���_�ҁ@�_�R������������

�H�|�앨�w�@�����M��@���i��

�앨�͔|�̊�b�@�I���_��@�_�R������������

�J�t�F�C���̉��w�@�I���v�@�w��o�ŃZ���^�[

�R�[�q�[�̗��j�@�}�[�N�E�y���_�[�O���X�g�@�͏o���[�V��

�z�b�v�@�l���T���@�_�R������������

���E�L�p�A�����T�@���}��

����ɒm�肽���l��

�R�[�q�[�@UCC�̃z�[���y�[�W http://www.ucc.co.jp

�b�D�J�J�I�@Theobroma cacao L.

�P�D�A���w�I����

�A�I�M���ȃJ�J�I���ŏ�ΐ������i����5�`8m�j�ł��D

�@��ăI���m�R��E�A�}�]���여�悪���Y�n�ł��D

�@�i��Ƃ��Ă͕i���͂悢����ǂ��ϕa�������C���ʂ��Ⴂ�N���I����Ƒϕa���̍����t�H���X�e����C����ɃN���I����ƃt�H���X�e����̌��G��ł���g���j�^���I�킪����܂��D

�N���I���Ƃ̓X�y�C����criollo�ŁC�p��ł�creole�ɑ������C�A���n���܂�̐l�������ł��D�t�H���X�e���̓X�y�C����forastero�ŁC�p��ł�foreign�ɑ������C�O�����܂�C�g���j�^���I�͎O�ʈ�̂Ƃ����Ӗ��������ł��D