農業生産学基礎実験 第8回 データの解析法

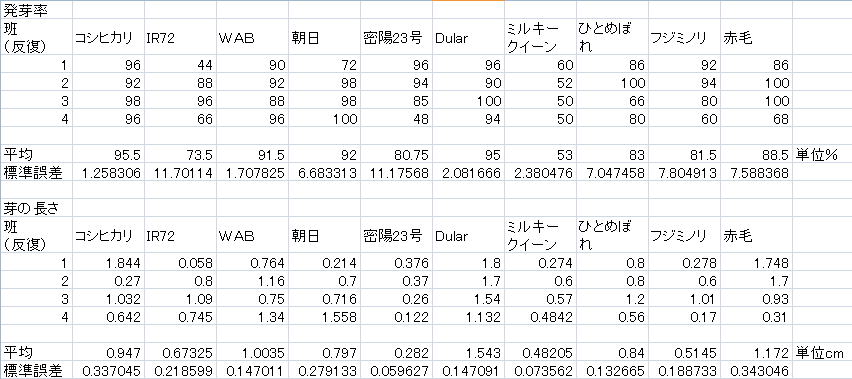

1.低温条件下で速やかに発芽する品種を探索するために,15℃という低温条件で14日間,水稲の発芽試験を行いました.ここで供試した品種はWAB450-1-B-P-HB(西アフリカ),Dular(インド),ひとめぼれ(宮城県),フジミノリ(青森県),朝日(京都府),密陽23号(韓国),ミルキークイーン(茨城県),IR72(フィリピン),コシヒカリ(福井県),赤毛(北海道)です(括弧内は育成された国や都道府県).

1) 表と棒グラフでそれぞれデータを表しましょう.グラフ用紙の表に棒グラフを書きましょう.グラフ用紙の裏に表を書きましょう.

2) 次にグラフと表のタイトルを書きましょう.

3) 図表を使って,わかったことを箇条書きで余った紙面に書き,隣の人に結果を説明しましょう.

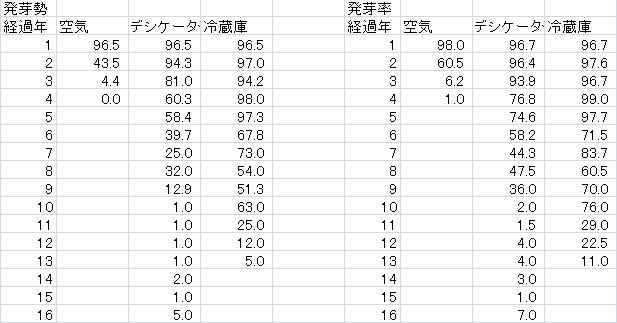

2.異なる保存方法で保存した採取年度の異なる水稲種子の発芽実験

イネの種子をデシケーターによって乾燥状態で保存した場合,冷蔵庫によって低温・乾燥状態で保存した種子はどれだけ保存が長くなるか?何も特別な保存をしないとイネの種子では3年でほぼ発芽能力を失います.

今回,得たデータを以下に示します.最初に3反復の平均値を分担して計算し,下の表に書き込みましょう.

1) 14日間の発芽割合の推移を折れ線グラフにして,発芽がすみやかに起こり,発芽割合の高い種子,発芽割合は高いけれど,発芽はだらだらと起こる種子をグラフに直接,矢印などを書き込むことによって指摘しましょう.

2) イネの場合,発芽試験開始5日目の発芽割合を発芽勢といい,発芽がすみやかに起こり,揃いがよい指標となります.一方,発芽試験開始14日目の発芽割合を発芽率といい,種子が生存して,発芽能力を保持しているかの指標となります.栽培に使う種子では生育の揃った苗が必要なので,発芽率よりも発芽勢の方が重要です.各処理について,発芽勢と発芽率を求め,右下の表にしましょう.これを棒グラフにしましょう.発芽勢の高い種子はどれかを余白に書きましょう.

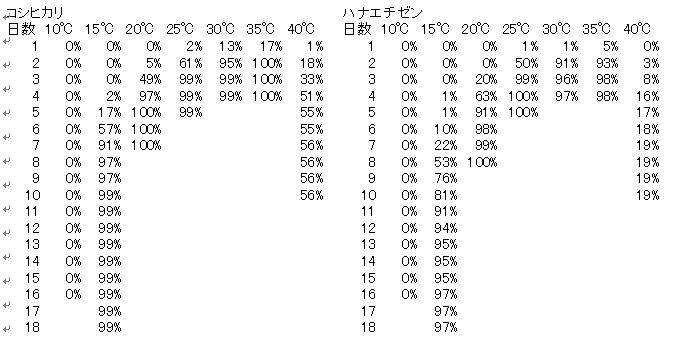

3.温度と発芽速度

温度が高いほど,化学反応は早く進むので,発芽も早くなります.しかし,温度が高すぎると酵素反応の場合,むしろ反応速度が低下し,あまりに高温では細胞内の酵素が破壊され,植物は死んでしまうでしょう.イネ(品種:コシヒカリ,ハナエチゼン)の発芽と温度の関係を調べた結果,下の表のようになりました.

1) 95%発芽するのにかかる日数と温度の関係を表しましょう(散布図).品種による違いなど散布図からわかることを箇条書きで裏に書きましょう.

2) 温度による発芽率の変化を,日数を横軸にして,表せ(折れ線グラフ).折れ線グラフからわかることを箇条書きで裏に書きましょう.

3) 発芽率が高く,かつすみやかに発芽するのがよいとした場合,発芽適温はそれぞれの品種で何℃かを裏に書きましょう.

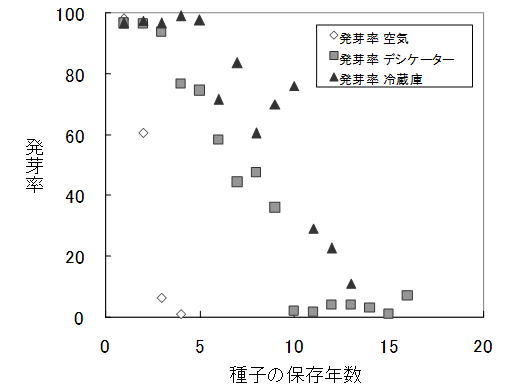

4.種子の保存年数を予測しましょう.

グラフは実験結果を示すのに使われるだけではありません.グラフを使って,未知の状況を予測することもできます.

種子をデシケーター,冷蔵庫で保存したデータ(16年間)をまとめたものが下の表です.

冷蔵庫保存の場合,10年が経過しても発芽率,発芽勢ともに50%以上を保っています.では発芽率,発芽勢が10%以下になるには何年かかるでしょうか?

1) 経過年を横軸に,発芽率あるいは発芽勢を縦軸にして,散布図を書きましょう.

2) グラフの記号に当てはめるにふさわしい直線もしくは曲線をフリーハンドで描き,発芽率あるいは発芽勢が10%になるのが何年後かを読み取りましょう.