研究:有機物の資源化技術の開発と有効利用

「有機性廃棄物の資源化」

有機質廃棄物として日本全体では1年間に、畜産廃棄物と下水や食品産業汚泥が1億トン、生ゴミから2000万トン、その他を合わせると、合計量は2.8億トンに達する。現在の日本にこれほど膨大な有機物が溢れている主な原因は、食糧の大量輸入とその裏返しとしての農業の不振にある。廃棄有機物中に含まれる窒素やリン酸等の肥料成分は年間、Nで約130万トン、Pで約25万トンに達し、年間あたりの化学肥料消費量の2倍以上となっている(後藤2002)。このような背景は、廃棄物の山積みや堆積とともに、水域の富栄養化など深刻な環境汚染問題の原因にもなっている。また近年、集落排水施設が普及してきたことにより、その浄化過程で生じる余剰汚泥の処理に要する市町村の負担が増加し、地域社会の深刻な課題となっている。さらに、平成11年10月に「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」が施行され、家畜排せつ物の処理も依然重要な課題として残っている。

溢れかえる廃棄・蓄積有機物を対処する方策として、これらを資源としてリサイクルし、農地などへ還元・活用するシステムが注目を集めつつある。有機物を資源として利用する方法の一つとして、発酵処理によるコンポスト化がある。しかし、幾つかの問題点が存在している。一つ目に材料の種類により分解能が低下したり、あるいはコンポスト化できないケースも多発している。品質の悪いコンポストの多量施用は土壌を富栄養化させるのみで、土壌の機能障害を多発させている(後藤2002)。二つ目の問題は、コンポストのハンドリングの悪さである。ペレット化(金澤 2000、後藤 2002)によりハンドリング性は良くなるが、臭いや手触り等、誰でも喜んで買うような製品の質という点で現状の技術では問題点が多い。又、100℃以下の低温分解/発酵プロセスであり、病原性微生物の管理についての不安も残されている(上田2002)。

もう一つのポピュラーな方法に300℃以上の高熱による炭化や活性炭化がある(技術情報センター 2001)。炭化物製品は環境にやさしい材料で多方面への応用が見込まれており、今後需要が伸びるものと思われる。しかし、エネルギー消費が大きいこと、炭化のさいにダイオキシン等を含む有毒ガスが発生しやすい等の問題がある。また、有機物の種類にもよるが、重金属を多量に含むという問題もある。

本研究では、上記の汚泥や家畜排せつ物など有機性廃棄物を従来の堆肥化や炭化とは異なる加熱処理方法(150-180℃程度の比較的低い温度での間接加熱処理)により、肥料成分を維持しつつ、滅菌、雑草種子の死滅、消臭、軽量化を行い、かつ廃棄物に含まれる有機物の腐植化を促進する技術の開発により、有機性廃棄物を肥料・土壌改良資材などの資源として農業・園芸利用するための再利用技術および肥培管理技術を研究する事を目的とする。この研究により有機性廃棄物の資源化および再利用を通じて地域社会での循環システムの確立を目的とする。また、有機物の集積した湖沼河川などの底質も汚泥と同様有機性廃棄物としてとらえその資源化についても研究を進めている。

加熱処理による汚泥の腐植化

下水処理に伴う余剰汚泥を材料として、熱媒油による間接加熱装置を用いて、有機物の処理温度(160、180℃)、処理時間(0-240時間)、腐植化促進のための資材の添加などの条件を変えて加熱処理を行った。加熱処理物の理化学分析(pH、全窒素・炭素含量、0.1N塩酸可溶性無機元素、腐植含量および腐植化度分析)、無機化試験による窒素・炭素放出特性の評価、C13固体NMR(核磁気共鳴スペクトル)およびIR(赤外線吸収)スペクトルによる有機物の構造解析を行った。余剰汚泥を加熱処理した結果、高温・高時間の処理により、原料のRp型(腐植化度が低い分解しやすい有機物)からB型方向へと腐植化度が進行した。さらに、減圧発酵法により生成したコンポストを材料に加熱処理した生成物はA型まで腐植化が進行した。これら腐植化度の変化に伴い、構成成分が変化していると考えられ、NMRによる構造解析を行ったが汚泥中に含まれる凝集剤のFe等の影響のためか明確なピークが検出できず構造の変化を解析できなかった。材料は異なるが、し尿排水処理汚泥の160℃加熱処理物のNMR分析の結果、脂肪族性成分や糖類が定性的ではあるが変化する様子が見られた。また、IRスペクトル分析では、加熱により有機物中のC=CやC=O結合,アミド等が増加する傾向にあった。余剰汚泥中の腐植酸含量は短期(数時間から2日)の加熱で減少し、それ以上で増加した。より分子の小さいフルボ酸含量は加熱により増加した。加熱処理に伴い、余剰汚泥中の全炭素含量は減少し、逆に全窒素含量が増加し、それに伴いC/N比が小さくなった。この事は、汚泥中の炭素が加熱時間の増加に伴い分解するにも関わらず、窒素は汚泥由来の有機物に残存する事を示している。植物残渣など新鮮な有機物については、低C/Nの有機物は分解性が高く短期の窒素供給能の高い事を示すが、今回処理した汚泥の加熱処理物については5前後という非常に低いC/N比にも関わらず、元の余剰汚泥に比べて分解が抑制されていた。加熱した余剰汚泥の窒素・炭素の放出分解特性について、余剰汚泥の風乾物に比べ、160℃あるいは180℃に達するまで数時間加熱処理した物は放出速度が速くなり、160℃・180℃で6-10日加熱した物は放出が抑制された。これは、加熱余剰汚泥が緩効性あるいは肥効調節型窒素肥料として利用できる可能性を示している。また、同じ加熱物の0.1N塩酸可溶性FeやAl、Pについて、加熱時間の増加と共に濃度が増加し可給度が増すことが示された。

減溶化処理された汚泥由来の残渣の化学的性状

種々の方法で減容化された汚泥由来の残渣の肥料としての適合性を把握するためにその成分分析を行った。農業集落排水汚泥を原料とした高温好気発酵分解残渣は窒素5.4%、リン酸7.9%、カリ0.57%含まれており、市販の堆肥および有機質肥料に比べて高い値を示した。同様に農業集落排水を原料とした減圧発酵分解残渣は、窒素、リン酸ともに高温好気発酵分解残渣よりも低い値であった。C/N比は高温好気発酵分解残渣の5に対して減圧発酵分解残渣は13と比較的高い値を示し、両者の窒素の無機化速度に違いがあるのではないかと推察された。公共下水処理汚泥を原料とした加熱腐植化汚泥は上記の残渣よりも三要素ともに高い値を示した。一方、汚泥を施用する際に留意される重金属含量は、農業集落排水汚泥を原料とした場合には基準値を大きく下回る値であったが、公共下水処理汚泥を原料とした加熱腐植化汚泥では総じて高い値を示し、特に亜鉛は基準値に近い値となった。

汚泥由来の残渣の肥料効果の確認

汚泥由来残差の肥料効果を確認するために化学肥料を対照とし、上記の3種類の余剰汚泥残渣の作物に対する施用効果の確認および適切な施用方法の検討のために、コマツナを供試作物として、黒ボク土を用いてポット試験を行った。また、無作付けポットの無機態窒素含量を経時的に調査した。高温好気発酵分解残渣および減圧発酵分解残渣を当量施用した場合の土壌中の無機態窒素含量は化学肥料の半量程度で推移したが、倍量施用した場合には化学肥料と同程度の値で推移した(Fig.1)。コマツナの窒素吸収量はこれを反映し、当量施用では劣るものの、倍量施用することにより、化学肥料以上の窒素が吸収された(Fig.3)。一方、加熱腐植化汚泥を施用した土壌中の無機態窒素含量は極めて低く推移した(Fig.2)。これは、加熱処理により汚泥に含まれている有機物が難分解性の腐植に類似する物質へと変容したためではないかと推察された。加熱腐植化汚泥を施用したコマツナの窒素吸収量は当量施用では化学肥料に比べて大きく劣っていた(Fig. 2)。以上の結果から、減容化方法の違いにより汚泥の土壌中での分解および肥効の発現には違いがあり、発酵分解を基本とする方法では易分解性窒素が多く、その性状は有機質肥料に類似しているのに対し、加熱腐植化された場合には、その肥効は緩効的であり、土壌有機物に近い性状を示すものと推察された。コマツナ中の硝酸含量は余剰汚泥残渣の施用によって低下する傾向があり、品質の向上効果が認められた。特に、加熱腐植化汚泥の施用は化学肥料に比べて著しく低く、その効果は緩効的な窒素の肥効によるもので、過剰な硝酸の吸収が抑制されたためと考えられた。

|

Fig.2. Effects of the application of residues of excess sludge on the N uptake and Nitrate concentration in Komatsuna. |

Fig.1. Changes in the concentration of inorganic N in the fallow soil applied with residues of excess sludge. |

|

|

|

Fig.3. Changes of eluted solution from planting. Significant desalinization was proceeded only after 7days. The ratios of mixing rate of SS. ; 0%(oB), 10%(10A), 20%(20A), 50% (50A). |

汚泥由来の残渣を施用した圃場試験における栽培結果

発酵分解された2種類の余剰汚泥残渣を用いて、ほ場においてキャベツ,チンゲンサイおよびスイートコーンの栽培試験を実施した。市販堆肥を単独で施用した場合、いずれの作物においても収量は化学肥料に比べて大きく劣っていたが、余剰汚泥残渣施用区のキャベツおよびチンゲンサイの収量は、窒素換算で1.4倍の施用量で、化学肥料区とほぼ同等であった。また、化学肥料と併用した場合には、さらに増収することが明らかとなった。ただし、スイートコーンの収量は余剰汚泥残渣単独での施用では化学肥料区に比べて劣る傾向が認められた。すなわち、余剰汚泥残渣の施用効果は作物の種類によって異なっており、今後はさらに多くの種類の作物の栽培試験を実施し、作物ごとに適切な施用量を明らかにする必要がある。いずれにしても,余剰汚泥残渣の施用は化学肥料の代替効果が高く、化学肥料の施用量を削減することに有効であると考えられた。

余剰汚泥残渣施用に伴う土壌および作物への重金属蓄積を回避するための肥培管理

上記のように汚泥の農耕地への還元が十分には進んでいない理由の一つが、重金属による土壌および農産物の汚染を危惧する点にある。このため、継続したモニタリングおよび作物の重金属吸収特性を明らかにすることが余剰汚泥残渣の農地還元を促進するために重要となる。本研究では、ほ場において加熱腐植化汚泥を施用し、作物および土壌中の重金属含量を調査した。ヒマワリ、インゲン、ダイズ、ハクサイおよびコマツナにおいて、化学肥料に比べて加熱腐植化汚泥を施用した場合に高くなる傾向を示し、トウモロコシおよびニンジンは両者の差が小さい傾向を示した(Table 1)。すなわち、重金属の吸収反応は作物によって異なる傾向が示された。ヒマワリはいずれの重金属でも他の作物に比べて極めて高い値を示すことから、栽培後に持ち出すことにより、汚泥による重金属負荷を減少させる作物として期待出来る。すなわち、重金属汚染が懸念される場合には、ヒマワリをその栽培体系に組み込むことによって、そのリスクを回避することが可能になるのではないかと考えられる。

加熱腐植化技術の多面的利用

中海の底泥は粘土と有機物が混合して高い含水量を持つことから埋立地や浚渫によって現れる場合は粘性土としての性質が強い。また、汽水環境で堆積しているために多量の塩類を含むこと、硫化物の酸化による硫酸酸性の形成に伴う酸性土壌化が問題となる。したがて、底泥の処理に当たっては粘性を抑えること、脱塩を行うことが課題である。加熱腐植化法では底泥と汚泥を混合して油槽(熱媒油)にて間接加熱(110,160,180℃で処理)しながら攪拌する。それにより混合比は底泥:汚泥=100:0, 90:10, 80:20, 50:50などいずれも造粒化が進むが汚泥の混合比が高く処理温度が高いほど団粒の安定性は高いこと、また疎水性が同じく高くなることが示された。また、脱塩については混合比に関わらず短時間でNaの浸出が進むことが明らかとなった。

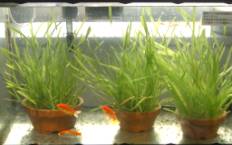

処理後の試料についてポット試験による発芽成長実験と水槽における藻場形成の予備実験としてマウンドの形成を実証した。ポット試験の試料は処理温度110℃にて底泥:汚泥=100:0, 90:10, 80:20, 50:50を用いた。試料300mLをポットにとりコマツナを用いて発芽試験を行った。また、毎日150mLの水を与えポット下部から浸出する溶液のpH, ECを測定した。底泥:汚泥の混合比が50:50を除いてすべて発芽した。発芽率は他の試料については混合比に関わらずほぼ同じで3割である。これは処理した試料の撥水性のために種子に十分な水分が与えられなかったことによるかもしれない。22日目に間引きを行い33日まで成長させた。溶出した溶液は第1,2日目にはpH=6.5, EC=25-30mS/cmであるが、3日目にはpH=8-8.5, EC=10-15mS/cm,7日目以降はpH=8.0, EC=2mS/cmでほぼ安定する(Fig. 4)。したがって、1週間でEC<2mS/cm以下となり除塩が十分に進み、植物の一般的な生育条件を満たす。この実験では脱塩が十分に行われること、植物の発芽と成長に関して窒素過多による多少の生育変化があるものの栽培土としての可能性を示しているといえる。

また、淡水の藻類を用いた生育実験を行い十分な結果を得られた(Fig. 4)。従って、この処理によって形成された腐植は簡単な水洗で除塩が十分に行え、淡水生物のための底床に活用可能であると言える。今後は汽水環境でのマウンドの形成とコアマモをもちいた藻場の形成といった実証試験へ向けた研究を進める。

|

Fig.4. Experiment of fresh water environment. After esalinization, humus was used as soil bed of fresh water plant. |

<関連文献>

- Matsumoto S., Ishiga H., Sawa Y., Yamamoto T., Nakano H., Ohnishi M., Kamidouzono A., Masunaga T., Wakatsuki T., Fujii J., Noda S., Shiomura T., Inata K., Ozasa Y., Mishima K. and Fujita N. Development of the techniques for the recycling system of organic wastes. In the proceeding of International Seminar "Sustainability of the Precious Water Environment - Partnership between Taxas and Shimane-". Matsue, Japan, p.51-63, January 29-30, 2005. (松本真悟, 石賀裕明, 澤嘉弘, 山本達之, 中野尚夫, 大西政夫, 上堂薗明, 増永二之, 若月利之, 野田修司, 塩村隆信, 稲田郷, 小笹幸夫, 三島和貴, 藤田直樹. 有機性廃棄物リサイクルシステムの構築.)

- Matsuoka K., Moritsuka N., Masunaga T., Matsui K. and Wakatsuki T. Effect of heating treatment on nitrogen mineralization from sewage sludge. Soil Sci. Plant Nutr., 52(4), 519-527, 2006(Aug), doi: 10.1111/j.1747-0765.2006.00061.x

- Moritsuka N., Matsuoka K., Matsumoto S., Masunaga T., Matsui K. and Wakatsuki T. Effects of the application of heated sewage sludge on soil nutrient supply to plants. Soil Sci. Plant Nutr., 52(4), 528-539, 2006(Aug), doi:10.1111/j.1747-0765.2006.00062.x